離婚が成立しやすい別居期間は何年?別居に必要な準備や生活費を知ろう

「離婚したいけどなかなか配偶者が応じてくれない」「別居して離婚成立につなげたい」という人もいるでしょう。

しかし、別居さえすれば離婚理由として認めてもらえるわけではありません。

この記事では、離婚理由として認めてもらうためにはどのくらいの期間別居すれば良いのか、また別居後に困らないために別居前にしておくべき準備について説明します。

- 目次

別居の定義とは

別居とは文字どおり別々に暮らすことを言います。しかし、一方が単身赴任をしている夫婦の場合、別々に暮らしていても別居には該当しません。

別居というのは「夫婦としての共同生活をしていない」ということです。単身赴任であっても、妻の待つ家を拠点として生活していれば別居ではありません。

別居のメリット

別居のメリットは主に以下の2つあります。 離婚原因を作ることになる 離婚する意思が強いことが相手に伝わる

別居のデメリット

別居のデメリットは主に以下の2つがあります。 夫婦関係を修復しにくくなる 離婚原因を作ったことを理由に離婚請求されることがある

別居すると離婚が成立しやすくなる理由

話し合いや離婚調停で離婚が成立しない場合、訴訟を起こし、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。

裁判で離婚を認めてもらうためには民法で定められた離婚理由が必要です。これを法定離婚事由と言います。法定離婚事由には以下の5つがあります。

民法第770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかは、「婚姻関係が破綻しているかどうか」で判断します。

婚姻関係が破綻しているかどうかの判断を裁判所が行う際、「別居しているかどうか」を考慮します。

つまり、別居していると「婚姻関係が破綻している」と判断されやすくなるのです。

離婚成立に必要な別居期間は何年?

どのくらいの期間別居すれば夫婦関係が破綻していると判断されるのでしょうか。以下でケース別に解説します。

通常であれば5~10年はかかる

裁判所は別居期間だけでなく、その他の状況を総合的に鑑みて離婚を認めるかどうかを判断します。

「別居期間が〇〇あれば離婚が認められる」という明確な基準はありませんが、過去の判例から夫婦関係が破綻しているとみなされる別居期間は5年以上と考えられます。

なお、別居期間が長いか短いかの判断は婚姻期間との相対関係で判断されるため、ケースバイケースになります。

有責配偶者からの離婚請求が認められるには

DVや不倫など夫婦のいずれかが離婚原因を作っている場合、離婚原因を作った側の配偶者を有責配偶者と言います。

基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められません。自分から離婚原因を作っておきながら離婚を請求するとはあまりにも不合理だとするのが理由です。

ただし、別居期間が長く、未成熟子がおらず、離婚することで相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれるなど、著しく正義に反すると言えるような特段の事情がない場合は有責配偶者からの離婚請求が認められる判例も出ています。

有責配偶者が離婚請求する場合、別居期間にくわえ、未成熟子がいないことや離婚後の相手方の状況などを加味したうえで総合的に判断することになりますが、10~20年以上の別居期間が必要とも言われます。

もちろん、別居期間がどれだけあれば有責配偶者からの離婚請求が認められると一概に言えるわけではありません。

また、前述のとおり、別居期間が長いか短いかの判断は同居期間に対する年数で判断します。

別居する際の注意点

別居する際は次の点に注意しましょう。

- 別居する際は無断で出ていかない

- 別居中の配偶者に子供を連れ去られないようにする

- 別居期間中の異性との交際は慎重に

別居する際は無断で出ていかない

夫婦には同居義務があります。相手方に無断で家を出ていくことは同居義務に違反することになります。

もちろん、DVなど身の危険に晒されている場合は別ですが、基本的には無断で家を出てしまうと悪意の遺棄とみなされ、あなたが離婚理由を作った側と判断される可能性があります。

別居中の配偶者に子供を連れ去られないようにする

親権を獲得したいのであれば、婚姻中の監護実績が重要になります。

そのため、相手方が「親権を獲得したい」と考えている場合、「子供を置いていけ」と言ってきたり、別居先から子供を連れ去ったりする恐れもあります。

親権を争っている場合は子供を1人にしない、連れ去りにあった場合はどう対処すべきかなどを確認しておきましょう。

別居期間中の異性との交際は慎重に

別居期間が長くなると配偶者以外に好きな人ができることもあるかもしれません。

しかし、別居しているとはいえ、婚姻期間中ですので交際を始めてしまうと不貞行為とみなされる可能性があります。

そうなると、「不倫をしたから別居した」とみなされ、あなた側に離婚原因があると判断される恐れもあります。

もちろん、不貞行為がないのであれば、慰謝料を支払う必要などありませんが、いわれのないことを言われれば余計なストレスが増えます。

別居する前に準備すること

別居すると決めたからといって、何の準備もせずに家を出ると別居後の生活が困難になる恐れがあります。別居する前に準備しておくことを以下で詳しく解説します。

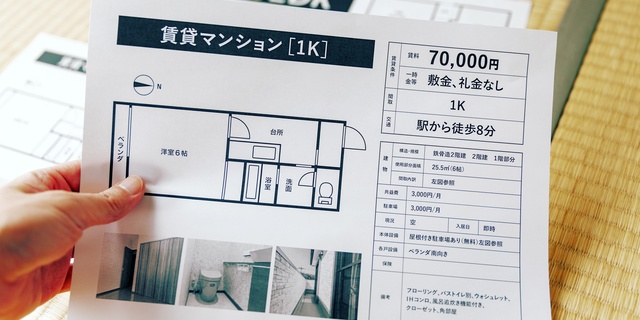

新しい住居を確保する

別居を考えるなら、別居中の住まいを確保しなければなりません。子供を連れて別居する際は子供の通学先も考慮して探す必要があります。

自分の実家を頼る

別居中の住まいとして真っ先に思いつくのが自分の実家ではないでしょうか。きちんと事情を話せば受け入れてくれることも多いでしょう。

もちろん、離婚前提で別居しているため、肩身が狭いというデメリットはあります。しかし、子供の世話や家賃など総合的に考えるとメリットのほうが大きいでしょう。

自分の実家の近くに家を借りる

通勤や子供の通学にも問題がないようであれば自分の実家近くで家を借りるのも良いでしょう。

実家の近くであれば経済的な支援や子供の面倒を見てもらえるといったことも期待できます。

DVなどが原因なら支援センターに一時保護を求める

配偶者からのDVや暴力が原因で別居するなら実家は避けましょう。配偶者に自分の居場所がわかるような場所は選ぶべきではありません。

支援センターなどに相談し、シェルターで保護してもらえるように依頼するのが良いでしょう。

一時的な別居ならウィークリー(またはマンスリー)

マンションも有効 離婚を前提としておらず、あくまで結婚生活を継続するための冷却期間として別居を考えるならウィークリー(またはマンスリー)マンションの利用も良いでしょう。

ウィークリーマンションの多くは敷金・礼金が不要で、家電など生活に必要なものが揃っているため、引っ越しの手間も省けます。

ウィークリーマンションは手軽に借りることができる一方、入居時の審査が甘いとも言えます。そのため、どのような人が周りに住んでいるかわからないというデメリットがあります。

子供の養育環境を確保する

別居をする際は子供の養育環境を確保しなければなりません。特に子供が学校や幼稚園に通っている場合は住む場所を慎重に選ぶ必要があります。

DVなどの問題がなく実家が近くにある場合、実家や実家近くに家を借りることで子供がこれまで通っていた学校や幼稚園にそのまま通うことができます。

しかし、これまで住んでいた場所から遠く離れる必要がある場合は子供に転校を強いることになります。

この場合、子供の様子や意思を尊重し、どうしても転校したくないようであれば住民票を移さず別居先や実家から通わせることも検討しましょう。

離婚に有利な証拠をとっておく

離婚を前提に別居するなら、別居する前にDVや不倫などの離婚原因にいたった証拠を集めておくと良いでしょう。

別居後は配偶者が証拠を廃棄してしまう可能性もあり、証拠を集めることが難しくなります。

DVやモラハラが原因で離婚を考えている場合

DVやモラハラが原因で離婚を考えるなら、別居前に以下のものを集めておくと良いでしょう。

- DVやモラハラで受診した際の診断書

- 警察や配偶者暴力相談支援センターへ相談した記録 暴言の録音 など

浮気や不倫で離婚を考えている場合

配偶者の浮気や不倫で離婚を考えているなら、以下のものを別居前に集めておきましょう。

- 不倫相手と2人で宿泊したと推測できる通話記録やSNSの通信記録

- 不倫相手と2人でラブホテルに出入りする写真

- 一人暮らしの不倫相手の家に出入りする写真

- ラブホテルの領収書

- 配偶者や不倫相手が不倫を認めた発言を録音したものや書面 など

相手の収入や共有財産を把握する

離婚する際は夫婦の共有財産を公平にわけることになりますが、配偶者の収入や財産を正確に把握しておかなければ、損をする可能性もあります。

また、子供の養育費も配偶者の収入が多いほど相場が高額になります。

収入や財産を把握するためには、配偶者の源泉徴収票や預金通帳、不動産などを確認する必要があります。しかし、別居してしまうと配偶者が自分の財産を隠すこともあります。

必ず別居する前に配偶者の財産や収入の証拠となるものを持ち出しておきましょう。

別居中の生活費はどうする?

専業主婦など、生活費のほとんどを配偶者が負担していた場合、ほかの方法で別居後の生活費を確保しなければなりません。どのように確保すれば良いのでしょうか。

婚姻費用をの分担を求める

夫婦になると婚姻費用分担義務が発生します。婚姻費用とは婚姻中の夫婦と未成熟子の生活費のことです。婚姻費用は別居中であっても分担する義務があります。

たとえば、以下のようなものが婚姻費用として認められます。

- 居住費

- 日常の生活費

- 子供の学費や生活費 など

婚姻費用の請求方法

婚姻費用は夫婦の話し合いで決まるのであれば自由に決めることができます。しかし、実際にはなかなか払ってもらえないケースもあります。

このような場合は、裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。婚姻費用分担請求調停では以下の「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすることが多いです。

また、話し合いで婚姻費用を決める際もこの算定表を参考にすることがあります。

参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)」※1

補助金や助成金を利用する

専業主婦など収入がない場合、別居が長期化すると生活が苦しくなることもあります。特に子供を連れて別居している場合は大変です。

このような場合、以下のような制度を検討してみると良いでしょう。

児童手当

児童手当とは、0歳から15歳に達した年度の年度末まで(中学卒業まで)の子供の養育者に対し、行政が支給する手当のことです。

児童手当は、別居中で子供と同居している親にも支給されます。ただし、実際に手続きする際は離婚協議中であることや子供の世話をしているという証明が必要になります。

支給される児童手当の金額(月額)は以下となります。

- 0歳〜3歳未満:15,000円(一律)

- 3歳〜小学校卒業まで:10,000円(第1子、第2子)※第3子~15,000円

- 中学生:10,000円(一律)

児童手当の支給を受けるためには市区町村に申請が必要です。また、児童手当には所得制限があります。必ず居住地の市区町村役場・役所で確認しましょう。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内(https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html)」※2

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭で育つ児童を対象に国が支給する手当です。児童扶養手当の申請は各自治体の窓口となります。

支給対象は0歳〜18歳に達した年度の年度末までの子供がいるひとり親家庭です。

児童扶養手当も所得制限があり、前年の所得に応じて全額の手当が支給される「全額支給」、一部のみが支給される「一部支給」、「不支給」に分かれます。

別居中であっても、配偶者から1年以上生活費が支払われていない場合やDVによる保護命令を受けている場合は支給対象になります。

令和年4月以降の児童扶養手当金額(月額)は以下となっています。

- 第1子 全部支給43,070円、一部支給43,060円~10,160円

- 第2子 全部支給10,170円、一部支給10,160円~5,090円

- 第3子 全部支給6,100円、一部支給6,090円~3,050円

上記の数字は子供1人あたりの金額ではありません。

なお、児童扶養手当は物価スライド制が導入されており、全国消費者物価指数によって支給金額が見直されます。詳しい金額は居住地の役所へ問い合わせましょう。

参考:厚生労働省「児童扶養手当について(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html)」※3

必要であれば生活保護を受ける

生活保護制度とは、世帯全員の能力や資産を駆使してもなお生活に困窮する人が、健康で文化的な最低限度の生活を送るための制度です。

日本国憲法第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

別居中であっても配偶者が婚姻費用を負担しないといった場合は生活保護の申請が可能です。生活保護の申請や相談は居住地を所轄する福祉事務所となっています。

離婚を考えるなら弁護士へ相談

離婚を視野に入れて別居するなら、別居前に弁護士に相談すると良いでしょう。

別居前は離婚に有利となる証拠を集めておく必要がありますが、どのような証拠が有効かわからないこともあります。

弁護士に相談すれば、どのような証拠をどう集めるべきかアドバイスしれます。また、別居する際、やり方を間違えるとあなたが離婚請求されることもあります。

どのように別居すれば有利な離婚成立へつなげられるのか、弁護士と相談して進めると良いでしょう。

まとめ

離婚を成立させるために必要な別居期間や別居前にしておく準備について説明しました。離婚を自分に有利に進めるためにも別居前に弁護士に相談しておくことが重要です。

最近は無料相談を実施している法律事務所も増えていますので、活用することをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を多く掲載しています。ぜひお役立てください。

※1 裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

※2 内閣府「児童手当制度のご案内」

※3 厚生労働省「児童扶養手当について」

関連記事≫≫

離婚を前提とした正しい別居の方法|別居のメリット・デメリットは?

別居中の生活費は夫に請求できる!婚姻費用とは?

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

-

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

新着離婚コラム

-

その他離婚理由2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...

その他離婚理由2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -

DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...

DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?... -

裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...

裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。