裁判所から訴訟告知を受けた場合の対応について

既婚者と不倫をした場合、不倫相手の配偶者は不倫をした当事者2人に対して慰謝料請求ができます。

ただし、「離婚しない」などの理由で、当事者2人ではなく、一方だけに慰謝料請求をするケースもあります。

このとき、不倫慰謝料を請求された人は、不倫のもう一方の当事者に対して訴訟告知を行うことができます。

この記事では、訴訟告知とは何か、訴訟告知を行うメリット・デメリット、訴訟告知を受けたときの対処法について解説します。

- 目次

訴訟告知とは

訴訟告知とは、裁判に参加する権利のある第三者に対し、裁判所を通して「こういった裁判を行っており、現在こういった段階である」ということを知らせることを言います。

以下で詳しく解説します。

訴訟告知は誰ができるの?

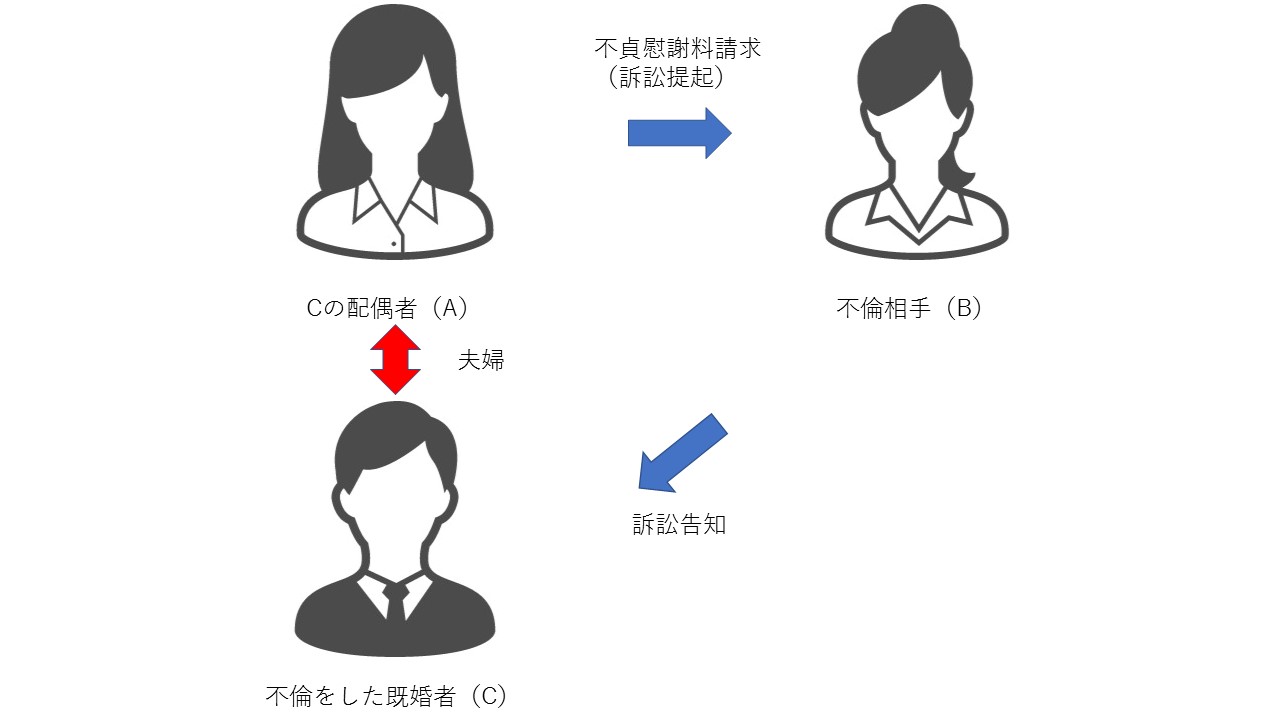

既婚者(C)が配偶者以外の異性(B)と不倫をした場合、Cの配偶者(A)はCとBに対して不倫の慰謝料を請求できます。

A・C夫婦が離婚しない場合、AはBに単独で慰謝料請求を行うことがありますが、話し合いが決裂し、裁判に発展するケースもあります。

不倫は既婚者とその不倫相手による共同不法行為ですので、慰謝料を請求されたBはCに対して「あなたにも慰謝料の支払い責任を分担してほしい」と考え、訴訟告知を行うことがあるのです。

訴訟告知をする目的とは

上記のケースでは不倫慰謝料請求訴訟の当事者はAとBです。当事者以外は直接には裁判と関係がありません。

訴訟告知を行うことで、訴訟の当事者ではない第三者に対し、裁判に参加を促すとともに、訴訟告知者が敗訴した場合の判決の効力を被告知者に及ぼすことができます。

不倫は当事者2人(BとC)による共同不法行為です。訴訟告知を行い、BがCを参加させることで、Bが敗訴した場合に、後にCがBに対して敗訴判決と矛盾した反論をさせないという目的があります。

なお、訴訟告知を受けた人(C)が実際に裁判に参加するかどうかについては、告知を受けた人の自由意志に任されます。また、裁判に参加した場合、CはBとAどちら側についてもかまいません。

訴訟告知をするタイミング

不倫慰謝料の裁判に不倫相手を参加させたいのであれば、訴訟告知は早いほうが良いと言えます。ただし、実務的には答弁書を提出したあとなど、方向性や争点がある程度決まってから告知するケースが一般的です。

方向性や争点がある程度決まっているほうが、訴訟告知を受けた側としても参加の可否を決めやすいため、答弁書を提出後に訴訟告知をすると良いでしょう。

訴訟告知をするメリット

訴訟告知をすることで得られるメリットは次の3つです。

- 告知者:敗訴となったときのリスクを軽減できる(求償権を確保できる)

- 被告知者:補助参加することで、不利益を回避するための主張・立証する機会が得られる

- 原告:裁判を利用して不倫をした配偶者を事実と向き合わせる効果が期待できる

先程のケースでは、不倫慰謝料請求の裁判の当事者はAとBです。第三者であるCは判決内容に従う必要はありません。

ただし、Cが訴訟告知を受けた場合、AとBの裁判の効力は訴訟告知を受けたCにもおよぶことになります。これはCが裁判に参加したかどうかを問いません。以下、具体例を用いて説明します。

Bが不倫慰謝料請求の裁判に敗訴した場合、「慰謝料〇〇円を被害者Aに払いなさい」という判決を受けることになります。

Bが不倫相手Cに対して訴訟告知をしていない場合、Cに対して「請求された慰謝料の一部を分担してほしい」と求償したとしても、Cは「自分には関係ない」と言うことができてしまいます。

しかし、B(告知者)がC(被告知者)に訴訟告知をしている場合、Cは「自分には関係がない」などの反論ができなくなります。

つまり、BがCに対して訴訟告知をすることで求償権が確保されるため、Bが敗訴となったときのリスクを軽減し、Cとの争いを回避しやすくなるのです。

また、CはA(原告)とBの間の訴訟の結果について利害関係があります。Cが補助参加をしてどちらか一方のために主張・立証を尽くせば、自分にとって不利益となる判決を回避できる可能性があります。

例えば、Bが不倫慰謝料請求の裁判に敗訴し、「慰謝料400万円を被害者Aに払え」という判決を受けたと仮定します。このとき、BがCに対して、慰謝料の半額200万円を払うように求めてきたとします。

請求を受け、Cは「400万円は不倫の慰謝料相場50~300万と比べて高すぎる。自分が補助参加すれば減額できたかもしれない」と悔やむかもしれません。

つまり、Cが補助参加をすることで、不利益を回避するために主張・立証する機会が得られるのです。

一方、不倫慰謝料を請求しているAにとっても、裁判を利用して不倫をした配偶者Cを事実と向き合わせる効果が期待できます。

訴訟告知のデメリット

訴訟告知は、本来裁判と直接関係がなかった人(C)が裁判に巻き込まれることになります。

訴訟告知を受けた人(C)は、「できれば訴訟に参加したくない」と考えていることが多いです。そのため、参加したくもない裁判に関与させられることはデメリットと言えます。

一方、訴訟告知を受けた(C)はBに対して「なぜ自分を巻き込むのか」と怒りの感情を抱くことがあります。

また、Bに対して慰謝料請求をしているAも「なぜC(不貞をした自分の夫または妻)に訴訟告知をするのか」など、Bに対する心証が悪くなる可能性があります。

つまり、訴訟告知を行うことで、関係性が悪化し、解決が難しくなり、裁判が長期化する可能性があるということです。

訴訟告知を受けた場合の対応

ここからは、訴訟告知で裁判所から届く書面や訴訟告知を受けたときの対応について解説します。

裁判所から届く訴訟告知の書面とは

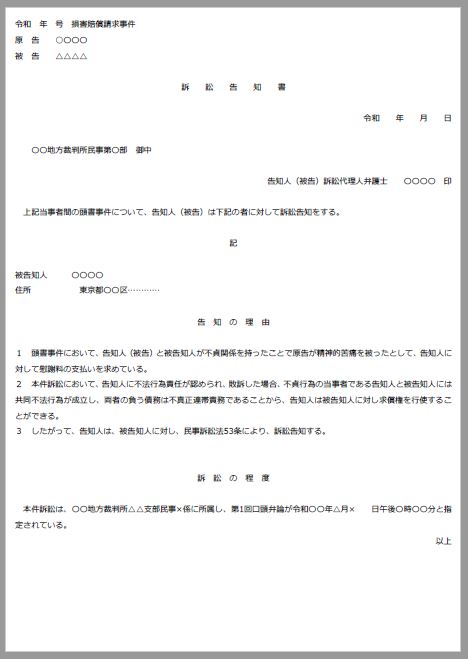

訴訟告知では、裁判中の担当部署に訴訟告知の申立てを行います。

なお、離婚訴訟を提起しない場合、不倫慰謝料の請求事件は地方(簡易)裁判所に提起することになります。訴訟告知の書面の一例を下記に示します。

なお、訴訟告知の書面のあて先は以下3つとなります。

- 裁判所

- 被告知人

- 原告(裁判の相手方)

前述の例では、原告がA、被告知人はB、告知人はCになります。

上記書面のほか、被告知人と原告に送付するための郵便切手や戸籍の附票など被告知人の居住地がわかる資料も準備します。

なお、必要な切手の料金や枚数、必要な書類については事前に裁判所に確認しておきましょう。

訴訟告知書が届いたときの対応

訴訟告知が届いたら裁判に参加するかどうかに関わらず、被告人には参加的効力がおよびます。

そのため、訴訟告知が届いたときの選択肢としては下記の2つになります。

- 訴訟に参加せず放置する

- 訴訟に参加する(補助参加)

訴訟告知を受けたら、まず告知人Bの敗訴を防ぐなど裁判に参加する意味があるかどうかを考えましょう。

①の訴訟に参加せず放置するというのは、判決内容をそのまま受け入れ、求償されたら淡々と応じるというものです。

特に配偶者Aとの離婚を考えておらず、不倫相手Cとの関係を絶つというケースで選択されることが多いです。わざわざ裁判に参加してどちらかの味方につくというのは相手方の不信感を買いやすくなってしまうリスクがあります。

このような場合は敢えて首を突っ込むようなことはせず、何もしないでいることが賢明と言えます。裁判に参加すれば、証人尋問などを受けることがあります。証人尋問では嘘をつくことができません。

仮に告知人Bが不貞行為を否定していた場合、訴訟に参加することでBの主張との間に齟齬が生まれ、不貞行為が立証され、慰謝料請求が認められてしまう可能性もあります。

これを不利益と考えるのであれば、あえて訴訟に参加せず、放置するという選択もあります。

また、不貞行為ではなく、婚姻関係の破綻について争われていた場合、被告知人Cが裁判に参加し、「不貞関係があった時点ですでに婚姻関係が破綻していた」などと主張することで慰謝料減額または慰謝料請求棄却にいたることもあります。

このように、裁判に参加することが自分にとって有益だと考えるのであれば補助参加(訴訟の結果について利害関係のある第三者が当事者の一方を補助するために訴訟に参加すること)も選択肢となります。

「訴訟告知」をかたる架空請求ハガキ・封書に注意

「〇〇センター」「○○管理局」など、公的機関を装った悪質な業者から「訴訟告知」をかたる架空請求ハガキや封書が届いたという人もいるのではないでしょうか。

この「訴訟告知」をかたる架空請求ハガキ・封書は裁判所から送付される訴訟告知とは全くの別物です。

架空請求は、ほとんどのケースで「(消費料金に関する)訴訟最終告知のお知らせ」などの表題をつけて送られてきます。

内容としては「連絡がない場合は契約違反により民事訴訟を提起する」「財産の差し押さえを執行する」といったものがあります。

このようなハガキ・封書が届いた場合は電話や連絡をせず、無視をしましょう。

どうすべきかわからないという場合は弁護士に相談しましょう。 弁護士が見れば、裁判所から送付された訴訟告知なのか架空請求かどうかはすぐにわかりますので、安心です。

まとめ

訴訟告知について解説しました。 訴訟告知をするメリットは立場によって異なります。

| 告知者 | 敗訴となったときのリスクを軽減できる(求償権を確保できる) |

|---|---|

| 被告知者 | 補助参加をすることで、不利益を回避するために主張・立証する機会が得られる |

| 原告 | 裁判を利用して不倫をした配偶者を事実と向き合わせる効果が期待できる |

なお、訴訟告知を行うことで関係性が悪化し、解決が難しくなったり、裁判が長期化したりする可能性もあります。また、訴訟告知を受けた場合の対処法についても、今後自分がどうしていきたいかによって選択肢が変わります。

「訴訟告知を行いたい」あるいは「訴訟告知を受けた」という場合は、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や不倫慰謝料問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の裁判・調停のよく読まれているコラム

-

1位裁判・調停2018.09.07離婚調停での不利な発言とは|やってはいけない行動と有利に進めるコツ夫婦の話し合いでは離婚が成立しない場合、離婚調停を申し立てることになります。誰も...

1位裁判・調停2018.09.07離婚調停での不利な発言とは|やってはいけない行動と有利に進めるコツ夫婦の話し合いでは離婚が成立しない場合、離婚調停を申し立てることになります。誰も... -

2位裁判・調停弁護士監修2019.11.19不倫裁判の判決までの流れ|適切な慰謝料請求が認められるための全知識配偶者が不倫をして離婚や慰謝料請求をするとき、話し合いや調停が成立しない場合は訴...

2位裁判・調停弁護士監修2019.11.19不倫裁判の判決までの流れ|適切な慰謝料請求が認められるための全知識配偶者が不倫をして離婚や慰謝料請求をするとき、話し合いや調停が成立しない場合は訴... -

3位裁判・調停弁護士監修2020.07.09婚姻費用分担請求|調停の流れと別居中の生活費を請求する方法何らかの理由で別居している方や、これから別居しようと考えている方もいるでしょう。...

3位裁判・調停弁護士監修2020.07.09婚姻費用分担請求|調停の流れと別居中の生活費を請求する方法何らかの理由で別居している方や、これから別居しようと考えている方もいるでしょう。... -

4位裁判・調停弁護士監修2019.01.22離婚裁判は弁護士なしで大丈夫?費用やメリット・デメリットを解説配偶者に離婚を切り出したものの同意が得られない場合、裁判で争うことになります。弁...

4位裁判・調停弁護士監修2019.01.22離婚裁判は弁護士なしで大丈夫?費用やメリット・デメリットを解説配偶者に離婚を切り出したものの同意が得られない場合、裁判で争うことになります。弁... -

5位裁判・調停弁護士監修2019.02.28離婚裁判の費用はどちらが払う?相手に負担させることはできる?夫(妻)に離婚を切り出したものの、話し合いがまとまらない…離婚の話...

5位裁判・調停弁護士監修2019.02.28離婚裁判の費用はどちらが払う?相手に負担させることはできる?夫(妻)に離婚を切り出したものの、話し合いがまとまらない…離婚の話...

新着離婚コラム

-

DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、...

DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、... -

基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している...

基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している... -

親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ...

親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ... -

親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流...

親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流... -

不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...

不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。