別居中の生活費相場の算出方法|婚姻費用を請求する

離婚の前段階として行われることも多い別居。 別居期間中もそれぞれ生活費がかかりますが、それは誰が負担するものなのでしょうか。

また、その計算について気になるという方は多いのではないでしょうか。 一般的な別居ではなく家庭内別居という場合の生活費はどうなるのでしょうか。

ここでは、別居中の生活費の算出方法や内訳などについて解説します。離婚前に別居を考えている方はぜひ最後までお読みください。

- 目次

別居中の生活費(婚姻費用)の算出方法

民法760条において「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と記載されています。

婚姻費用とは夫婦と経済的に自立していない子供(未成熟子)の生活費のことで、夫婦には分担する義務があり、一般的には収入が多い側が少ない側に対して支払います。

別居中も婚姻費用分担義務はあるため、子供がいる場合や妻の収入が少ない場合、夫に請求することで生活費を支払ってもらうことができます。

婚姻費用の請求ができるのは、「請求した時点から別居解消または離婚成立時まで」です。

裁判官によっては、「婚姻費用分担請求調停を申し立てた時点から発生する」と考えることもあります。請求をしなかった分については、さかのぼって婚姻費用を請求することはできません。

生活費の額を決定するのは、夫婦間の協議と家庭裁判所による調停の2つの場合があります。もらう側が一方的に額を決めることはできません。

婚姻費用の金額に法律でいくらという決まりはなく、双方が合意すれば何円でも良いですが、一般的には裁判所ホームページにある婚姻費用算定表(標準算定方式の早見表)が1つの基準となります。

なお、婚姻費用の標準算定方式とは夫婦双方の基礎収入の合計額を夫・子、妻・子のそれぞれの最低生活費で割り振るものです。

標準算定方式の計算は複雑なため、一般的には早見表である婚姻費用算定表を用います。

参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

算出に必要な項目

婚姻費用の算定表を用いる場合、金額の算出においては次のような項目が関係します。

夫婦それぞれの年収

生活費の算出額は、生活費を支払う側と受け取る側の年収によって変わります。

年収については、サラリーマンの場合は月給12ヶ月分ではなく、ボーナスと税金を含めた控除前の金額である、源泉徴収票に記載された「支払金額」が適用されます。

自営業であれば、確定申告書にある「課税される所得金額」が年収となります。

収入がない専業主婦の場合はどうなるのかというと、収入が0円とみなされるケースと、働こうと思えば働くことができる「潜在的稼働能力」があるとして仮の年収を算定して計算されるケースがあります。

仮の年収を算出する場合は、厚生労働省が発表している賃金センサスなどの数値を参照したり、「少なくともパートタイム労働者としての年収がある」と見なされたりすることもあります。

参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

子供の年齢

子供がいる場合、子供の年齢も婚姻費用の算出に関係します。

婚姻費用算定表には0~14歳と15歳以上の区分があります。 同じ条件であっても子供の年齢によって額が違い、年齢が高いほうが高額となっています。

子供の人数

婚姻費用の算出は子供の年齢だけでなく人数も加味されます。

裁判所のウェブサイトには子供が0~3人の場合の表が掲載されています。したがって、子供が0~3人までの場合は裁判所の婚姻費用算定表を用いて算出します。

一方、子供が4人以上いる場合、婚姻費用算定表を使って計算することができません。子供が4人以上いる場合の婚姻費用については弁護士にご相談ください。

婚姻費用算出表と照らし合わせる

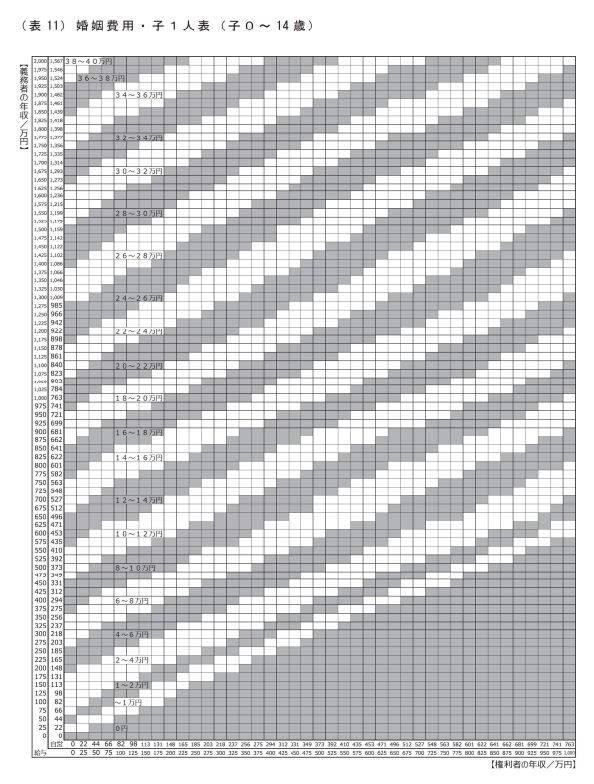

夫婦と14歳未満の子供が1人いる場合について、各条件を踏まえた婚姻費用算定表の使い方を解説します。

主な手順は次の4つです。あなたが婚姻費用をもらう側の権利者、相手が支払う側の義務者という場合を例にとります。

- 子供の人数、年齢に合わせて表を選ぶ

- 相手の収入を縦軸に当てはめる

- 自分の収入を横軸に当てはめる

- 重なり合う部分で金額を確認する

まず、子供の条件に合わせて表を選びます。これは子供の数と年齢です。

ここでは14歳未満の子供1人を例にしますが、子供の人数や年齢によって用いる表が異なるため、条件に合う表を選びます。

次に、義務者となる相手の収入を縦軸から選びます。年収は税込の金額、給与所得者か自営業かを間違えないようにします。

さらに、権利者となる自分の収入を横軸から選びます。ここも相手の収入と同じく税込金額で給与所得者か自営業かを間違えないようにします。

最後に、その縦軸と横軸が重なる部分の金額を見ます。そこが自分のケースの適切な生活費の金額の範囲ということになります。

この範囲には2万円程度の幅があり、そのなかで調整することになります。

参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

関連記事≫≫

別居中の生活費は夫に請求できる!婚姻費用とは?

婚姻費用の内訳

婚姻費用とされる費用の内訳について解説します。一般的に婚姻費用に分類されるのは以下の項目となっています。

養育費

養育費とは子供を育てるために必要な費用のことを指し、離婚成立後に支払われるものです。

まだ離婚していない場合、婚姻費用のなかに子供を育てる費用も含まれるため、婚姻費用と別に養育費をもらうことはできません。

なお、婚姻費用算定表では標準の教育費として「子供が公立の学校に通っていること」を前提としています。

そのため、私立に比べて安く見積もられています。仮に子供が私立に通っていたとすれば、標準的な学費を超える分については婚姻費用として別途請求できるケースがあります。

しかし、相手の義務者が私立へ通うのを反対していた場合は請求できないケースもあります。

家賃

家賃や住宅ローン、光熱費といった住居費も婚姻費用の内訳の1つです。

もし支払う側の義務者が家を出て、住居費を支払っており、さらにローンも支払っている場合、義務者は住居費と住宅ローンを二重に負担することになってしまいます。

そのため、義務者がローンを支払う場合、婚姻費用から住居費相当額を控除する必要があります。

ただ、ローンの支払いは資産となる不動産を維持するという側面もあるため、ローンの全てを住居費と見なすことはできません。

医療費

別居中に病気やけがで治療を受けた場合の医療費は当然婚姻費用に含まれています。

したがって、治療費や入院手術費、通院交通費、介護費などについて、別途医療費として請求するということは難しいです。

しかし、婚姻費用を決めた時点とは事情が大きく変わって医療費が急激に増加してしまったという場合は、婚姻費用の増額調停を行って費用を増額してもらえる場合があります。

ただし、美容整形や歯科矯正といった、施術を受けなくても命に影響がない医療費は婚姻費用に該当しません。もし夫婦間で同意があれば婚姻費用に含むこともできます。

交際費・娯楽費

婚姻費用には、食費や光熱費など最低限の生活を維持する費用のほか、常識の範囲内での交際費や娯楽費も含まれます。

しかし、貴金属や宝石の購入、ギャンブルでの浪費などは常識の範囲外となるので、婚姻費用には含まれません。

また、婚姻費用は義務者の収入、支払い能力など、総合的に考慮して決めるものですので、度を超した請求はできません。

家庭内別居における生活費の相場

婚姻費用算定表は別居中の夫婦を前提としています。

家庭内別居は同じ家のなかで別居をすることを言います。

この場合、住居費や光熱費は共通、食費は別など、通常の別居と比べて事例が少なく、計算が複雑になってしまうため、婚姻費用算定表による算出(標準算定方式)はできません。

家庭内別居における生活費を求める際は、前述した標準算定方式をベースにして、義務者がすでに負担している額を差し引いた分を相場とすることがあります。

また、実際の家計の収入から、住宅ローンなど毎月の固定費を差し引き、残りの金額を生活費と考え、夫婦それぞれの生活費を各々の生活費指数(世帯の収入を世帯構成員ごとにどうわけるかを示す数値)で割り振る方法もあります。

基本的には同居によって共通でかかる費用を夫婦のどちらがどれだけ負担しているのかといった事情を考慮して調整を行います。

一方、住居費や水道光熱費については双方が利益を享受しているため、全額を差し引くのは公平とは言えないケースもあります。

このように、家庭内別居の場合、婚姻費用の算出は非常に複雑になるため、弁護士にご相談されることをおすすめします。

実家で生活する場合の生活費の相場

別居の際の引っ越し先に実家を選ぶという方も多いでしょう。夫が支払う側、妻がもらう側で、妻が実家に帰った場合を例にとってみます。

「実家は家賃がかからない、生活費も実家の援助を受けられるのだから、夫にしてみればその分まで含めて婚姻費用を払うのは納得いかない。住居費などの分は引いて払えば良いのでは?」と思われる方もいるでしょう。

一方、一般的には婚姻費用の分担については親からの援助があっても影響を受けないとされます。

実家側にしてみれば、人数が増えた分の生活費は発生しており、元は夫婦で分担する生活費を親が負担しているにすぎず、納得がいかないということもあるでしょう。

実家に帰った場合の住居費などの取り扱いについて明確な決まりはないため、婚姻費用はケースバイケースとなります。

まとめ

婚姻費用の算出額は、双方の年収や別居の状況、子供の数や年齢によって変化します。

基本的には婚姻費用算定表を利用することで簡単に算出することができますが、ケースによっては複雑な計算が必要になることもあります。

また、算出される金額についても、必ずしもその額が支払われるわけではなく、協議次第で増減することや用途によっては婚姻費用とは認められないものもあります。

適切な婚姻費用を請求するには弁護士にご相談されることをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は婚姻費用をはじめ、離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

-

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

新着離婚コラム

-

親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ...

親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ... -

その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...

その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -

DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...

DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。