離婚成立にかかる話し合いの期間は?協議離婚に向けて話し合うべき項目

日本で離婚する夫婦は3組に1組とも言われており、この記事を読んでいる人のなかにも離婚を考えている人がいるかもしれません。

この記事では、離婚協議の期間や費用、話し合いの内容など、離婚に関するさまざまな要点をまとめてみました。離婚を考えている方はぜひ参考にしてください。

- 目次

離婚の話し合いにかかる期間は

「早く離婚したい」という人もいるかもしれませんが、離婚で必要な事柄を話し合うためには、ある程度の期間が必要となります。離婚の種類別に見ていきましょう。

離婚には3種類ある

離婚の種類は大きくわけて次の3つになります。

協議離婚

離婚の最初の段階となるのが、夫婦の話し合いによって成立する協議離婚です。

日本の離婚の90%は協議離婚で成立しており、ほかの離婚と比べて短時間で済むという特徴があります。

協議離婚が成立するまでの期間はケースバイケースですが、夫婦双方が離婚に同意しており、子供がいない・それぞれが経済的に自立しているという場合など、決めるべき項目が少ない場合は役所に離婚届を出すだけです。

そのため、早ければ1日で離婚が成立します。

しかし、離婚に際して決めるべき項目が多く、離婚協議書や公正証書を作成する場合は離婚成立までの期間が長くなります。

公正証書を作成する方法や期間については「離婚協議書を公正証書にする方法」にて後述します。

調停離婚

話し合いによって協議がまとまらなかった場合、次のステップとなるのが調停離婚です。調停では家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを取りまとめます。

離婚調停は1ヶ月から一か月半ごとに調停期日が行われます。そのため、離婚調停を申し立ててから離婚成立まで最低でも一か月はかかることになります。

調停を申し立ててから一年以内に終わるケースがほとんどですが、なかには2年以上かかる場合もあります。

裁判離婚

調停でも離婚がまとまらなかったときに、最後のステップとして行われるのが離婚裁判です。夫婦のどちらかが訴えを起こすことで始まり、裁判で離婚が認められると離婚が成立します。

離婚裁判は訴状提出から1ヶ月から1ヶ月半程度で第一回目の口頭弁論が行われます。

その後、一か月ごとのペースで審理が行われるため、離婚裁判終了まで半年から2年はかかることが多いです。

このように、裁判所が介入する調停離婚や裁判離婚は、協議離婚と違って結果が出るまでに時間がかかり、長期化する傾向にあります。

話し合い離婚=協議離婚にかかる期間は

前述のとおり、協議離婚は1日で終わることもあれば長期化することもあります。スムーズに離婚が進むケースは、次のような条件が満たされている場合です。

お互いが離婚に同意している

初めから双方が離婚に合意している場合は、スムーズに話し合いをすることができます。

しかし、途中で相手が「離婚しない」と言い出す可能性もありますので、気持ちが変わらないうちに話し合いを進めることが重要です。

子供がいない

子供がいない場合、子供の親権や養育費などについて話し合うことがないため、離婚の話し合いをスムーズに進めることができます。

金銭的に揉めない

財産分与の額が小さく、金銭的な揉めごとがない場合、条件が整っていればすみやかに成立できるでしょう。

逆に条件が整っていなければ、話し合いが長期化することも想定しておかなくてはいけません。

長期化させずにスムーズに離婚を進めるために知るべきことを次項で解説します。

離婚の話し合いに適した場所

離婚の話し合いは落ち着いて話し合える場所で行いましょう。大切な内容だけに、場所はどこでも良いというわけではありません。

適切な場所を選べば、話し合いを円滑に進めやすくなります。

周りに迷惑をかけず、外部の人が入って来ない場所

離婚の話し合いを行う適切な場所の条件は、周りに迷惑をかけず、外部の人間が入って来られない場所であることです。

そもそも、離婚で話す内容は財産や子供といった個人情報で、話し合いが白熱してくればヒートアップして声を荒らげる可能性もあります。

他人に聞かれず、人目にも触れない環境で話ができる場所が最適です。

これらの条件に合致するのが自宅です。夫婦が同居しているのであれば、お互いに落ち着いた気持ちで話せるでしょう。

しかし、別居しているのであれば別の場所を考えなくてはいけません。例えば、個室の飲食店や静かなカフェなどが良いでしょう。

身の安全を確保できる場所

離婚の話し合いを行う適切な場所の2つ目の条件は身の安全を確保できる場所であることです。

離婚の話し合いでは、お互いがヒートアップしやすく、興奮から暴力に発展する可能性があります。このとき、逃げ場のない密室では身体に危険がおよぶ可能性があります。

個室などを選ぶにしても、避難ルートを把握しているとか、個室ではあるもののすぐに人が来てくれるような場所が良いでしょう。

不特定多数の人がいるファミレスやホテルのラウンジなどは、逃げやすく身の安全が確保しやすいため条件に合うと言えます。

協議離婚をする際に話し合うべき項目

離婚で話し合う内容は多岐にわたります。抜け漏れなくしっかり話し合うことが、円満に離婚するために必要です。一般的に離婚で話し合う項目は以下となります。

離婚自体をするかどうか

まず話し合うべきことは、そもそも離婚自体をするかどうかです。

離婚をするには原因があるはずですが、それを正して関係を修繕できるのか、それとも完全に離婚の方へ進むのかを確認します。

お互いの意思を確認することで、今後の話し合いや手続きをより円滑に進めることができるでしょう。

財産分与について

離婚の話し合いで大きな争点となるのが財産分与です。基本的に、結婚後に得た共有財産は離婚の際に夫婦で公平にわけることになります。

財産分与の対象となるもの、ならないものは以下のとおりです。

財産分与の対象となるもの

- 預貯金

- 有価証券(株式や国債など)

- 生命保険

- 個人年金

- 購入した家財道具(自動車など)

- へそくり

- 自宅やそれ以外の不動産

- 夫婦の共同生活を営むために生じた借金

財産分与の対象とならないもの

- 結婚前から所有している家財道具や預貯金

- 夫婦で協力して取得したわけではない財産(相続など)

- 使い手が決まっている貴金属や携帯電話など

- 別居後に取得した財産

- 個人で行った借金

財産分与の話し合いの際は、財産分与の対象となるものをリストアップして、どのようにわけるかを決めておくことが重要です。

相手の財産隠しなどを防ぐことにもなりますし、弁護士に相談する際の相談漏れも防ぐことができます。

年金分割について

日本の年金制度には国民年金と厚生年金がありますが、年金分割の対象となるのは婚姻中の厚生年金の納付実績です。

厚生年金は給与額によって納付する保険料が変わり、保険料を多く納めるほど将来受給できる金額も大きくなります。

年金分割を行うことで、将来的に受給できる年金額の差を埋めることにつながります。

離婚の際は年金分割の按分割合を決めるために話し合いを行う必要があります。

なお、自営業やフリーランスの方は国民年金のみとなるため、年金分割の対象外となります。

ただし、自営業といっても、株式会社や有限会社の常勤役員で報酬を得ているという場合は厚生年金に加入することになりますので、年金分割の対象になります。

慰謝料について

離婚の原因によっては配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるもので、認められやすい理由には次のようなものがあります。

- 浮気

- 不倫(不貞行為)

- DV

- 婚姻生活の維持への不協力

- 性交渉の不存在

なお、慰謝料の金額は、「離婚原因の度合い」「婚姻期間の長さ」「子供の有無」といった条件に左右されます。

離婚の慰謝料相場は50万円~300万円で、原因や事実をいかに立証するかが重要になります。

離婚理由の立証や交渉は専門的であり、素人が行うのは困難です。離婚の慰謝料を請求する際は弁護士に相談することをおすすめします。

子供がいる場合は、親権者について

子供がいる夫婦は、子供の親権者を決めないと離婚することができません。

財産分与や慰謝料などは離婚後も協議できますが、離婚時点で親権者が決まっていない場合、役所に離婚を受けつけてもらえないからです。

届出後、正式に親権者として認められたら、親権を簡単に変更することはできません。

親権者を変更したい場合は、家庭裁判所に申し立て、新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらうことになります。

なお、申し立てれば自由に変えられるわけではなく、子供の利益のために必要があると認められるときに限ってのみ変更が許されます。

親権者は子供のことを考え、慎重に決めましょう。

養育費について

親権を得た親はその後も子供を養育していく必要がありますが、親権を得られなかった側も養育費を支払わなくてはいけません。

離婚の話し合いでは「子供が何歳になるまで養育費を支払うのか」「月額いくら払うのか」といった部分まで細かく決めていくことになります。

養育費の相場ですが、これは双方の年収や仕事、子供の年齢などによって上下し、サラリーマンより自営業の支払い額のほうが大きくなります。

裁判所の算定表によれば、14歳以下の子供が1人の養育費の相場は、権利者が年収200万の給与所得者であった場合、支払い者が年収500万円のサラリーマンであれば、月4万円~6万円、自営業者なら6万円~8万円となります。

なお、協議離婚の場合、同意があれば相場に関わらず自由に金額を決めることができます。

ただし、離婚後に支払いが滞ってしまい強制執行手続きが必要になったり、相手から養育費減額調停を申し立てられたりする可能性もあります。

養育費についてはしっかり話し合い、お互いが納得する金額を決定し、不払いを防ぐために書面の形で残しておきましょう。

参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)」※1

親権をもたない親の面会

離婚後も親権を持たない親は子供に会う権利を持っています。そのため、離婚後の面会交流についても話し合いが必要です。

面会交流の話し合いでは「月に会える回数」「会う場所」「会いたいときの連絡方法」などを決めていきます。

細かく取り決めすぎて、実際の面会交流で無理が出ないように注意しましょう。

妻と子供の姓をどうするか

婚姻の際、夫婦の一方の姓が変わります。そのため、離婚の際には姓の話し合いも必要です。

一般的に婚姻時には妻が夫の姓を名乗ることが多く、この場合子供は夫の姓を名乗ります。

離婚する際、妻は新しい戸籍を作るまたは旧姓に戻すことができますが、子供は別途手続きをしないと夫の姓を名乗り続けることになります。

また、いずれの場合も手続きをしなければ子供は夫の戸籍に入ったままとなります。これらの手続きは複雑ですので、困ったときは弁護士に相談すると良いでしょう。

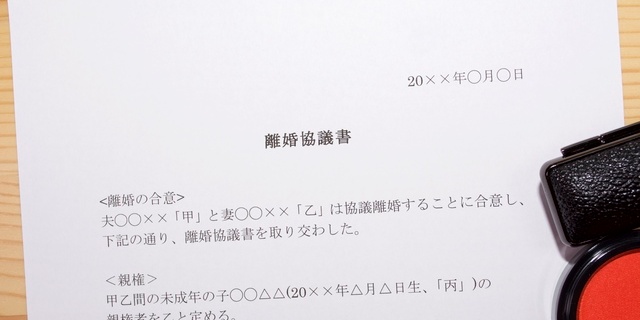

決定事項は離婚協議書に残すことがおすすめ

話し合いで決めた内容は、口約束にせず離婚協議書という形で書面に残しておくことをおすすめします。

離婚協議書は話し合いで合意した内容をまとめたものです。

なお、離婚協議書の書式や内容について特別な規定はありませんし、誓約書のように約束を守らせるような強制力などもありません。

離婚協議書の書き方の例は以下の記事を参考にしてください。

参考:離婚協議書の書き方と公正証書にする方法を徹底解説。(https://rikonbengoshi-link.com/column/others/00036/)

離婚協議書を公正証書にする方法

協議書よりも強制力のある書類を求めるなら、公正証書にする手続きを取りましょう。

離婚協議書を公正証書にすることで高い証明力・信用性が認められます。

また、離婚協議書に記載されている内容が不履行となった際に、すぐに強制手続きに入ることが可能となります。

公正証書にする方法

作成した離婚協議書は個人では公正証書にすることはできません。近くの公証役場に持って行き、役場の公証人にその旨を伝えて手続きをしてもらうことで初めて公正証書となります。

離婚協議書を公正証書にする場合、書類作成から離婚届提出まで10日はかかると考えておきましょう。

なお、公証役場が混雑している場合は離婚届提出まで2,3週間はかかる可能性もあります。

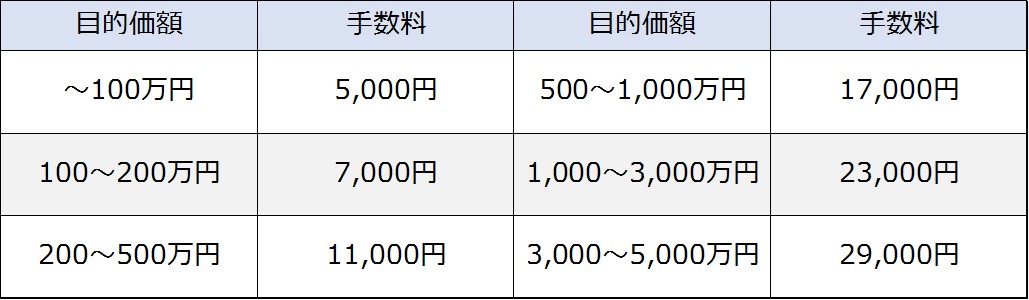

公正証書作成にかかる費用

公正証書にする際には手数料がかかります。手数料は法律行為の目的価額によって定められていて、公正証書に残す離婚慰謝料や財産分与などの金額が目的価額にあたります。

慰謝料や財産分与など複数の法律行為を行う場合は、法律行為ごとに手数料を計算し、それを合算した金額が公正証書作成にかかる手数料になります。

手数料は以下の金額となります。

離婚届を提出する際の注意点

話し合いも合意に達し、離婚協議書を作って公正証書にすれば、いよいよ離婚届を提出することになりますが、このときも注意することはあります。

主に注意するべき項目は以下のようなものです。

18歳以上の2人の証人が必要

離婚届には2人以上の証人が必要です。証人は両方とも18歳以上であることが条件です。

一般的に両親や友人に証人になってもらうケースが多いですが、自分の子供になってもらう人もいます。

当然、離婚届の証人になってもらう際は子供の年齢が18歳以上である必要があります。

修正液を使用してはいけない

離婚届を書いている最中に書き損じてしまうことがあります。

一般的な書類であれば修正液で消して書き直すことができますが、修正液を使って修正した書類は書き直しとなってしまいます。

離婚届を書き損じた場合は2重線で消して、小さく自筆の署名をします。

本籍地以外で出す場合は戸籍謄本をセットで

離婚届を出すときに本籍地と違う場所で出す方もいらっしゃいますが、その際は戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本がない場合は受理してくれませんので、必要書類の1つとして忘れないようにしましょう。

配偶者に任せると離婚届を出さない可能性も

仕事などの関係で役所へ離婚届を提出しに行く時間が取れない方もいるかもしれません。

このとき、配偶者に提出を任せてしまおうと考える方もいるかもしれませんが、それは避けましょう。

配偶者の考えが変わっていつまでも離婚届を提出しない可能性もあります。

2人で提出するのがベストですが、顔を合わせたくないなどの場合は1人で出すことも可能です。一般的には離婚を望んでいる側が出すケースが多いです。

勝手に離婚届を出されてしまう可能性もある

まれに、離婚協議前に配偶者が勝手に離婚届を作成して提出してしまうことがあります。このとき、記入漏れなどがなければ役所は離婚届を受理してしまいます。

同意がないのであれば元の状態に戻すことも可能ですが、「協議離婚無効確認の調停」などの法的手続きが必要ですし、費用も時間もかかります。

このような事態を避けるためにも事前に離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。

なお、2022年8月現在、不受理申出は取り下げ手続きをするまで有効とされています。

離婚の話し合いの期間を短くするためのコツ

離婚の話し合いは何も考えずに始めるとだらだらと長引いてしまいます。早く終わらせたいのであれば、ポイントを抑えて行うことが重要です。

自分が主導権を握って進める

スムーズに話し合いを進めるためには、相手ではなく自分が主導権を握って話し合いを行います。

その場その場で要求を決めるのではなく、事前に相手への要求をしっかりとまとめ、無駄な会話を可能なかぎり省いていきましょう。

離婚条件で妥協してみる

お互いに要求を譲らない場合、議論が長引くことが多いです。

絶対に妥協できない部分以外で、少しでも妥協できる部分は妥協してみる、請求金額の減額に応じてみるなどの対応を取ると良いでしょう。

事前に何をどれぐらいまでなら妥協できるのか、妥協点を決めておくと良いでしょう。

お互いに冷静になるために別居をしてみる

議論がヒートアップして長引いてしまうという状況なら、一度別居してみるのも良いでしょう。距離を置くことで頭が冷え、冷静に話をすることができます。離婚後の人生設計をしておく

離婚はあくまでも人生の途中にある分岐点の1つでしかありません。離婚したあとも人生は続きます。話し合いの前に離婚したあとの人生設計をしておきましょう。

離婚後の人生設計が決まれば離婚の条件がより明確になってくるため、話し合いをより効率的に進めることができます。

離婚が成立しなかったときのことを考える

話し合いをすれば離婚が必ず成立するとはかぎりません。

協議離婚が成立しなければ、調停離婚や裁判離婚へ進む流れになります。そのため、調停離婚や裁判離婚に関する知識も備えておく必要があります。

なるべくスムーズに協議離婚を成立させるためには、事前に離婚弁護士に相談しておくと良いでしょう。

まとめ

協議離婚の期間や話す内容について触れてきました。

すべてを完璧に行える夫婦は滅多にいません。また、見落とした項目から新たなトラブルになってしまう可能性もゼロではありません。

話し合いで離婚を成立させるためには事前準備が重要です。

有利な条件で離婚するために準備をするなら弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお問い合わせください。

※1 裁判所「養育費・婚姻費用算定表」

関連記事≫≫

離婚手続きの手順4ステップ|協議離婚の流れと離婚後の進め方

離婚協議書の書き方と公正証書にする方法を徹底解説。

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

-

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

新着離婚コラム

-

その他離婚理由2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...

その他離婚理由2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -

DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...

DV・モラハラ2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?... -

裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...

裁判・調停2025.05.02離婚の調停調書の効力とは?公正証書との違いや確認すべきポイント離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。