離婚協議書作成費用を抑える!自分で作成する方法

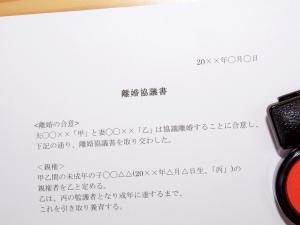

離婚協議書は協議離婚の際に夫婦間で取り決めた内容を記録した書類です。

離婚協議書の作成を弁護士などの専門家に依頼すると費用がかかりますが、自分で作成すれば費用を抑えることができます。

この記事では離婚協議書を自分で作成する際の費用や手順などを紹介します。

離婚を考えている方、離婚協議中の方、離婚協議書を自分で作成したいという方は最後までお読みください。

- 目次

自分で作成する手順

離婚協議書の作成はとても難しそうに思えますが、自分でも作ることができます。

- <離婚協議書の作成手順>

-

- 相手と話し合い、協議内容を決める

- 協議した内容を離婚協議書にまとめる

- 離婚協議書を公正証書にする

まず、相手と話し合い、離婚にあたってどのようなことを協議するのか決めておきます。

協議を始め、そこで決まった内容を離婚協議書の形にまとめます。これは手書きでもパソコンで作成してもかまいません。

離婚協議書は夫用と妻用にそれぞれ1部ずつ、合計2部印刷する必要があります。作成した協議書に誤字脱字や内容の漏れがないかを確認しておきます。

より証明力の高い公文書にしたい場合は公正役場に行き、離婚協議書を公正証書にします。

夫婦で協議する内容

離婚協議書には夫婦間で話し合った内容を記します。これらの内容に基づいて、離婚後の慰謝料の支払いなどが決まります。

離婚協議書に重要な項目が抜けていた場合は、離婚後にトラブルになる可能性もあります。離婚協議の際に話し合い、協議書に記載する内容には、以下のようなものがあります。

- 離婚に合意した旨

- 親権者の指定について

- 養育費の支払い

- 慰謝料

- 財産分与

- 子供との面会交流

- 年金分割

- 公正証書にするか否か

- 清算条項

以下で、それぞれの項目についてどのようなことを決定すれば良いのか、詳しく説明していきます。

離婚に合意した旨

最初に記すのは「お互いが離婚に同意している」ということです。何月何日に離婚に同意したのかまで、しっかり明記しておきましょう。

また、離婚は書類を役所に提出して初めて成立します。離婚届を「誰が・いつ・どこに出しに行くか」まで決めて、それについても合意した旨を記載したほうが良いでしょう。

親権者の指定について

未成年の子供がいる場合、必ず決めなければならないのは親権者です。離婚届に親権者を記載しなければ、離婚届を提出しても受理されません。

なお、親権には、子供の財産管理をする権利(財産管理権)と、子供と同居して養育をする権利(身上監護権)の2つを含みます。

片方の親が両方の権利を持つケースが一般的ですが、父親が子供の財産の管理を行い、母親が身の回りの世話を行うなど、親権者と監護責任者をわけることも可能です。

権利をわける際はトラブルにならないよう、権利をわける旨と、どちらがどの権利を持つのかについて離婚協議書に記載しておきましょう。

養育費の支払い

離婚の際にトラブルになることが多いのが養育費の支払いです。

養育費は、子供が成人するまで育てるために必要な費用のことで、学費や生活費だけではなく医療費や娯楽費なども含まれます。養育費について、必ず決めておきたい項目は次の4つです。

- 養育費の支払の有無

- 金額

- 支払期限

- 支払い方法

養育費を支払う意思に相違ないか確認し、金額について話し合います。金額が決まれば、支払い方法は一括か分割か、支払期日はいつかなどを明記しておきます。

また、振込の場合、振込手数料はどちらが負担するのかについても決めておきましょう。

必要に応じて、進学・入院など子供の成長による特別な出費については話し合う、養育費をもらう側が再婚した場合は再協議を行う、支払者の養育費の減免をする、などの規定を入れても良いでしょう。

慰謝料

浮気やDVなど、夫婦いずれかの行為が原因で離婚した場合に発生する慰謝料もトラブルになりやすいものの一つです。慰謝料について取り決める項目は、主に次の5つです。

- 慰謝料の有無

- 金額

- 支払期日

- 支払い方法

- 振込手数料はどちらが負担するか

こちらも養育費と同様に、慰謝料の有無、その金額、支払い期日、一括か分割かの支払い方法、振込手数料の負担先について話し合います。

離婚協議書の作成時点ですでに慰謝料の支払いを一部終えている場合は、支払い済みの金額と、慰謝料の総額を記載しておくと良いでしょう。

財産分与

離婚の際、婚姻中に取得した夫婦の共有財産をわけるために行うのが財産分与です。対象となる財産には不動産や家財道具、退職金や預貯金などがあります。 財産分与で決めることは次の4つです。

- 財産分与の対象となる財産

- 財産分与として何を譲り渡すか

- 支払期日

- 支払い方法

財産分与の対象となる範囲と、どちらが何を譲り渡すのかについて話し合います。

独身時代に貯めた財産や、結婚後でも夫婦が一緒になって築いたものではない財産は、「特有財産」という扱いになり、財産分与の対象とはなりません。

財産のわけ方について話し合いが終わったあと、支払期日や一括・分割などの支払い方法を決めて記載します。

なお、金銭以外の財産(不動産や家財道具など)については、売却して金額を折半する・一方が現物をもらう・現物をもらう代わりに相手に現金を支払うなど、さまざまな方法でわけていきます。

子供との面会交流

離婚後、子供と一緒に暮らしていない親は定期的に子供と面会する権利があります。子供との面会については離婚後のトラブルになりやすいため、しっかりとした取り決めをしておくことが重要です。

<面会交渉について決めること>

- 頻度

- 日時

- 1回当たりの時間

- 面会交流の方法

- 普段の連絡の可否ルール(子供に離婚理由を話さない、など)

面会の頻度や日時・1回の交流時間から、同席者の有無などの子供と非監護権者の交流方法、電話やメールなど、日常的な連絡の有無を決めておきます。

また、子供と話すときに触れて欲しくない話題があれば、それもルールとして設定できます。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に支払った保険料を、夫婦が共同で納めたものとして計算し、保険料の記録を分割する制度のことです。

年金には国民年金と厚生年金の2種類がありますが、分割対象になるのは婚姻中の厚生年金のみです。

年金分割は、最大2分の1の割合まで分割が可能です。 年金分割については、協議書に次の項目を記載する必要があります。

- 当事者それぞれの氏名

- 生年月日

- 基礎年金番号

上記のほか、分割に合意する旨や分割割合についても記載しておくと、後々のトラブルを回避できるでしょう。

年金分割に関しては、当事者間で協議するだけでなく、年金事務所への届出が必要です。

1人で手続きをする場合は「年金分割合意書」を公証役場で作り、年金事務所に提出します。夫婦2人で年金事務所に行く場合は、合意書はなくても問題ありません。

精算条項

離婚したあともさまざまな理由を付けて元配偶者からお金を請求されるケースがあります。

それを防ぐために記載するのが精算条項です。精算条項は、「離婚協議書に書かれている以外の支払いは一切しないこと」を確認する文言です。

なお、離婚協議書の精算条項を記載する場合は、請求漏れがないかどうかを入念に確認しておきましょう。

公正証書にするか否か

離婚協議書はそのままだと法的効果が弱いです。 協議書を法的に有効な書類として使うためには、公正証書にする必要があります。

公正証書にするには費用がかかりますが、以下のメリットがあります。

- 証拠能力が高い

- 執行力がある

公正証書にすると公文書となり、高い証拠能力を持ちます。そのため、離婚成立後、相手に「そんな約束をした覚えはない」と言い逃れをされる心配がなくなります。

また、公正証書には執行力があるため、養育費や慰謝料などの支払いが遅れた場合に、速やかに裁判所を介して強制執行の手続きを行うことができます。

離婚協議書を公正証書にする場合にかかる費用

離婚協議書を公正証書とする場合、「公証人手数料」という費用がかかります。

公証人手数料は、離婚協議書内に記載されている養育費、財産分与、慰謝料などの金額によって変わります。そのため、請求する合計金額が高くなればなるほど払う手数料が高くなります。

具体的な金額は内容によって異なりますが、養育費など最低限の項目だけが記載されたものであれば3万円程度、一般的な内容のものであれば、5~8万円が相場で、依頼者に交付される公正証書(正本・謄本)の用紙代(4枚を超えると1枚につき250円)や送達費用もかかります。

また、公正証書を提出する際に必要な印鑑証明・戸籍謄本などの発行費用が別途発生します。

自分で離婚協議書を作成して公正証書にした場合はかかる費用は少ない

弁護士に依頼せず、自分で離婚協議書を作成して公正証書にする場合にかかる費用は以下の3つです。

- 印鑑証明の発行料金

- 戸籍謄本の発行料金

- 公証人手数料

印鑑証明と戸籍謄本は、公正証書とする際に提出する必要があります。

印鑑証明の発行料金は1通につき200~400円程度、戸籍謄本の発行料金は1通につき450円です。公証人手数料は前述のとおり、一般的な相場であれば5~8万円です。

弁護士に離婚協議書作成を依頼したときの相場

弁護士に離婚協議書の作成を依頼する場合は、次のような費用がかかります。

- 離婚協議書の作成

- 日当(弁護士が公証役場に行く場合など)

- 離婚協議書への署名を行う際の同席

離婚協議書の作成にかかる費用は5~10万円あたりが相場となっています。離婚協議書を公正証書とするために公証役場へ弁護士が行く場合は弁護士への日当(5万円程度が相場)が発生します。

また、離婚協議書への署名を行う際に弁護士に同席してもらった場合、別途5万円ほどかかります。

弁護士と行政書士の違い

離婚協議書の作成を専門家に依頼する場合、弁護士のほか行政書士も候補に挙がるかもしれません。

離婚協議書を弁護士と行政書士に依頼したときの大きな違いは下記となります。

| 離婚協議書の 作成 |

法的な アドバイス |

相手方との 代理交渉 |

|

|---|---|---|---|

| 弁護士 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 行政書士 | 〇 | × | × |

上記のとおり、行政書士は書類の作成のみですが、弁護士は法律業務全般を行うことができます。また、離婚協議書作成に関しても、弁護士は離婚後のことも見据え、適切な内容の書類作成を行うことができます。

なお、行政書士のほうが弁護士と比べて費用が安いというイメージを持つ方もいますが、依頼する事務所によって費用が異なるため、一概には言えません。

弁護士に離婚協議書作成を依頼するメリット

離婚協議書の作成を弁護士に依頼することは次のようなメリットがあります。

- 法律的に適切な文言で離婚協議書を作成できる

- 状況に沿った内容の離婚協議書を作成できる

- 得られる金額が増える可能性が高い

自分で離婚協議書を作った場合、法的な知識がないため、自分にとって不利になる文言を記載してしまうという可能性があります。

弁護士に依頼すれば、不利益を回避しながら、法的に適切な文言で離婚協議書を作成してもらえます。

また、離婚問題は夫婦によって状況・悩みがさまざまです。経験豊富な弁護士であれば状況に合った形の離婚協議書を作成してもらえます。

弁護士のアドバイスをもらうことで、慰謝料や財産分与で得られる金額が増額できる可能性があります。

弁護士費用の支払いを考慮してもなお、離婚協議書の作成を弁護士に依頼することはメリットが大きいと言えます。

まとめ

離婚協議書は自分で作成することもできます。しかし、記入漏れや書き方のミスなどトラブルが起きれば、弁護士費用を抑えた分以上に損失が発生する恐れがあります。

費用はかかりますが、トラブルを回避するためにも離婚協議書の作成は弁護士に依頼するほうが賢明です。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

関連記事 »»

協議離婚の進め方。損しないために知っておくべき協議離婚の流れ。

いつがベスト?離婚を弁護士に依頼するメリットとタイミングとは。

離婚手続きに必要な費用は?書類作成や弁護士への相談でお金がかかる?

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

-

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

新着離婚コラム

-

財産分与2024.07.11離婚時に財産分与をしない方法は?資産を守るポイントと注意点を解説離婚の際、財産分与を行い、夫婦の共有財産をわけることになります。しかし、財産分与...

財産分与2024.07.11離婚時に財産分与をしない方法は?資産を守るポイントと注意点を解説離婚の際、財産分与を行い、夫婦の共有財産をわけることになります。しかし、財産分与... -

その他離婚理由2024.07.11托卵妻と離婚できる?子供との親子関係や養育費、慰謝料について解説子供と自分が似ていない… 性行為をした時期と出産時期が合わない&h...

その他離婚理由2024.07.11托卵妻と離婚できる?子供との親子関係や養育費、慰謝料について解説子供と自分が似ていない… 性行為をした時期と出産時期が合わない&h... -

基礎知識2024.06.10離婚届は代筆できる?相手の同意なしで離婚する方法と代筆時の注意点協議離婚では当事者双方が離婚について合意し、離婚届を役所に提出、受理されれば離婚...

基礎知識2024.06.10離婚届は代筆できる?相手の同意なしで離婚する方法と代筆時の注意点協議離婚では当事者双方が離婚について合意し、離婚届を役所に提出、受理されれば離婚... -

基礎知識2024.06.07別居中に荷物を取りに行くと不法侵入?荷物を引き取る方法と注意点万全の準備をして別居していれば良いですが、配偶者の暴力や暴言から逃げるように家を...

基礎知識2024.06.07別居中に荷物を取りに行くと不法侵入?荷物を引き取る方法と注意点万全の準備をして別居していれば良いですが、配偶者の暴力や暴言から逃げるように家を... -

その他離婚理由弁護士監修2024.05.23配偶者から性病をうつされた!離婚や慰謝料請求できる?身に覚えがないのに性病に感染してしまった…配偶者以外と性行為をして...

その他離婚理由弁護士監修2024.05.23配偶者から性病をうつされた!離婚や慰謝料請求できる?身に覚えがないのに性病に感染してしまった…配偶者以外と性行為をして...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。