DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点

「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?

DV被害を受けているものの、警察に相談しても対応してもらえないのでは…とお悩みの方もいるかもしれません。

結論から申し上げますと、DV被害は警察に相談が可能です。

この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。

・DVの相談件数・検挙状況

・DVに警察は介入するのか

・DVを警察に相談すると何をしてくれるのか

・DVを警察に相談する流れ

・DVを警察に相談する際のポイント

・警察以外のDVの相談窓口

- 目次

DV(家庭内暴力)とは

DVとは、ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)の略称です。

明確な定義はありませんが、一般的には配偶者や恋人などの身近な人から振るわれる暴力を指します。

DVは喧嘩ではなく、暴力によって相手を自分の思い通りに支配しようとする行為であり、重大な人権侵害です。

DV(家庭内暴力)の相談件数

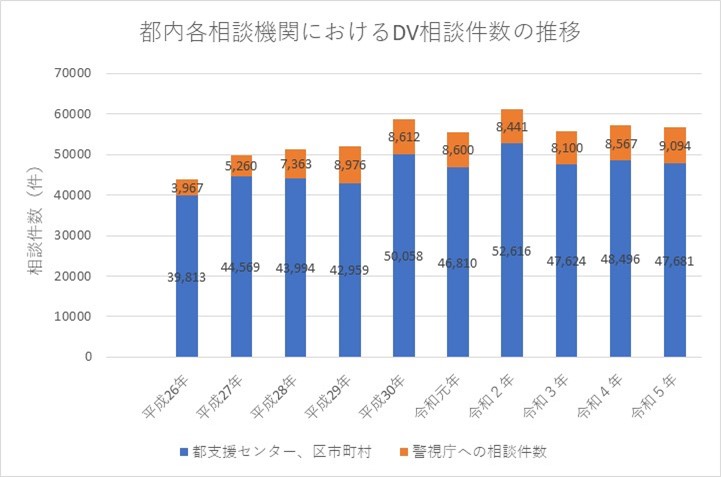

以下の図は過去10年間の都内各相談所と警視庁へのDV相談件数の推移です。

令和5年度の都内各相談所への相談件数は56,775件で、うち警視庁へのDV相談件数は9,092件です。

近年、増減を繰り返しながらもDV相談件数は増加傾向にあることがわかります。

全体の相談件数のうち、警視庁への相談割合は年々増加していますが、2割にも満たない状態です。

そのため、DV相談者の8割以上が警察署以外で相談していることがわかります。

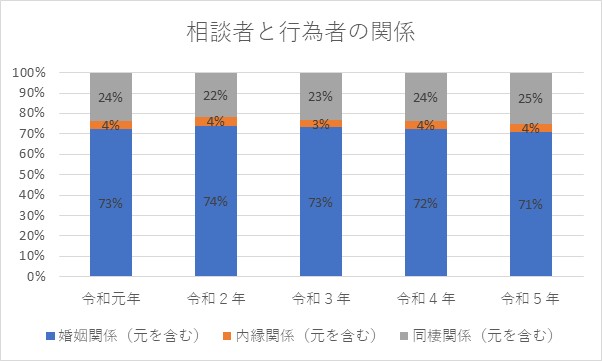

なお、DVの相談者と行為者の関係性は婚姻関係(元を含む)が最も多く、全体の70%程度を占めています。

参考:東京都生活文化局「東京都の配偶者暴力相談等件数の推移(https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seikatubunka/r5kennsuu)」※1

警視庁配偶者からの暴力事案の概況(「https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/dv.html」)※2

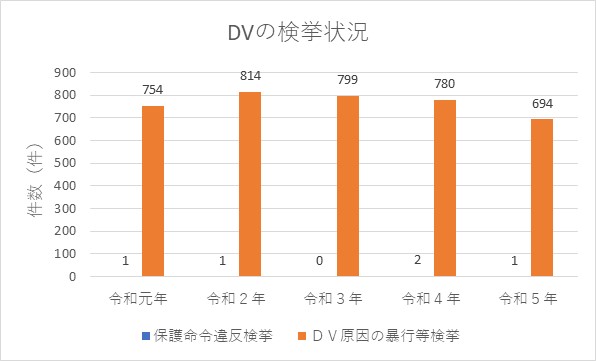

DV(家庭内暴力)の検挙状況

令和5年度の警視庁のDVの検挙状況は694件です。 相談件数は年々増加傾向でしたが、検挙件数はやや減少傾向にあります。

なお、検挙件数のうち、DV事案に起因する刑法犯・他の特別法犯の検挙は相談件数の約10%程度、DV防止法(保護命令違反)の検挙は、毎年1件程度となっています。

DV(家庭内暴力)に警察は介入するのか

結論から申し上げますと、警察はDV事件に介入できます。

以前は、「民事不介入の原則」に基づき、DVは家庭内の問題であるとして警察はあまり対応してくれませんでした。

しかし、平成13年に成立したDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)により警察がDV事件に介入できるようになりました。

状況によっては警察が行為者を逮捕することもあります。

民事不介入の原則とは

民事不介入の原則とは、「民事紛争には警察権が介入すべきでない」という原則です。

警察権とは、公共の秩序を維持するために、国民に対して命令や強制をしてその自由を制限する公権力をいいます。

警察権は一定の条件のもとで逮捕や捜索を行うことができる非常に強大な権力のため、合理的かつ弊害を最小限に抑えて行使すべきと考えられています。

そのため、私人間の紛争に対しては当事者の話し合いで解決すべきであり、警察の介入は控えるべきと考えられています。これが民事不介入の原則です。

具体的には以下のような紛争は民事不介入の原則の対象になります。

- 離婚請求

- 単純な痴話げんか

- 損害賠償請求 など

DV(家庭内暴力)は犯罪のため民事不介入の原則の対象外

基本的に、家庭内の民事紛争は民事不介入の原則の対象です。しかし、犯罪行為を伴う場合は民事不介入の原則の対象外となります。

DVは家庭内の紛争だけではなく、暴力事件としての側面もあります。そのため、DVは民事不介入の原則の対象外となります。

以下のようなケースでは、刑事事件に発展する可能性もあります。

- 手で叩く

- 物を投げつける

- 身体を引きずりまわす

- 腕をねじる

- 身体を蹴り飛ばす

- 身体を突き飛ばす

- 刃物などの凶器を身体に突きつける

- 「殺してやる」「足を折ってやる」などといった言動で脅す

- 外出しようとすると怒鳴る

- 部屋に閉じ込める

- 「性的な画像を拡散させる」などと告げる など

例えば、暴力を振るう行為は暴行罪(刑法第208条)、それにより相手にケガを負わせた場合は傷害罪(刑法第204条)、「殺してやる」など相手に恐怖感を与える言葉で脅すと脅迫罪(刑法222条第1項)に問われる可能性があります。

DV(家庭内暴力)を警察に相談すると何をしてくれるのか

DV被害を警察に相談すると、警察は以下のような対応をしてくれます。

- DV(家庭内暴力)被害者の保護

- DV(家庭内暴力)加害者の逮捕・処罰

- DV(家庭内暴力)加害者が近づかないようにする

- DV(家庭内暴力)被害防止のための援助を受けられる

それぞれについて下記で解説します。

DV(家庭内暴力)被害者の保護

「DV加害者から逃れたい」という希望がある場合はDV被害者を一時的に保護してくれるケースがあります。

一時保護とは、DV被害者が「暴力を避けたい」と思っても、家を出て身を寄せる場所がない場合に一時的に避難する手段をいいます。

相談を受け、警察が「一時保護が必要」と判断した場合、関係機関と連携し、一時保護の対応をします。

具体的には、警察に相談することで警察と連携しているシェルターの受け入れがスムーズになり、迅速に保護されやすくなります。

DV(家庭内暴力)加害者の逮捕・処罰

被害者が被害届を提出した場合で、相手方の行為が刑罰法令に触れると考えられる場合で、検察官・裁判所が処罰を相当と考える場合は、加害者に刑事罰が与えられます。

被害届とは「〇〇の犯罪被害を受けた」という事実を被害者が警察に知らせる書類です。

警察が被害届を受理すると、被害内容を捜査し、「犯罪が成立する可能性が高い」と判断した場合、加害者の捜査を開始します。

被害届と似た言葉に告訴状がありますが、告訴状は被害者が「加害者を処罰してほしい」という意思を示し、警察や検察庁に捜査や起訴を請求するための書類です。

告訴状が受理されると警察・検察は捜査を進めざるを得ないため、捜査が進む可能性が高くなります。

DV(家庭内暴力)加害者が近づかないようにする

警察に相談した事実があれば、管轄の裁判所に保護命令の申立てができます。

裁判所から保護命令が発令されると、DV加害者が被害者に近づかないように命令を出してもらえます。

保護命令は刑罰によって実効性を担保するものです。違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。

なお、保護命令による保護の種類には次の5つがあります。

| 保護命令により保護の種類 | 内容 |

|---|---|

| 接近禁止命令 | 効力が生じた日から6ヶ月間、申立人への接近・接触を禁止することを命じるもの(DV防止法第10条1項1号)。 |

| 電話等禁止命令 | 配偶者や元配偶者に対して電話連絡等の行為を禁止するよう命じるもの(DV防止法第10条2項) |

| 子どもへの接近禁止命令 | 子供へのつきまといや子供の通う学校などの近辺を徘徊することを禁止するよう命じるもの(DV防止法第10条3項) |

| 退去命令 | 同居する加害者に対し、被害者が生活する場所(自宅など)から退去するよう命じるもの(DV防止法10条1項2号) |

| 親族等への接近禁止命令 | 被害者の親族や被害者と社会生活において密接な関係を有するものの身辺へのつきまといや勤務先などの徘徊を禁止ることを命じるもの(DV防止法第10条4項) |

接近禁止命令については下記の記事も参考にしてください。

DV(家庭内暴力)被害防止のための援助を受けられる

被害者が「DV被害から自分の身を守るための援助を受けたい」と申し出をすることで、以下の援助を受けることができます。

- 自ら被害を防止するための措置の教示

- 住所又は居所を知られないようにするための措置

- 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡

- 被害防止交渉に関する事項についての助言

- 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用

DV(家庭内暴力)を警察に相談する流れ

DVを警察に相談する流れは次のとおりです。

- 警察署または警察本部のDV相談窓口に行く

- DV(家庭内暴力)被害の相談をする

- 警察が被害や状況に応じた措置を行う

それぞれ順を追って解説します。

警察署または警察本部のDV相談窓口に行く

警察署や警察本部にはDV被害の専用の窓口を設置しています。まずは最寄りの警察署または警察本部のDV相談窓口に行き、相談しましょう。

窓口が分からない場合は受付で「DV相談をしたい」と伝えれば、専用窓口に案内してもらえます。

DV相談の際は相談記録をとってもらえます。このときの記録は被害届を出す際に役立つため、非常に重要です。

DV(家庭内暴力)被害の相談をする

DV相談窓口に行き、DV被害の相談をします。 警察は相談内容をベースにして今後の方針を決めます。

そのため、以下の項目を詳細かつ具体的に説明することが重要です。

- 身体的な暴力がいつ、どのくらいの頻度で起こっているか

- 身体的な暴力がどのような状況で行われたか

- 精神的な暴力(脅迫、暴言)がいつから・どのくらいの頻度でどれくらい続いているのか

- 子供に影響がおよんでいるか

- 被害者が今後どのようにしたいか(離婚を考えているか、身を守るために避難先を探しているかなど) など

このとき、暴力や暴言の録音や録画、画像、病院の診断書など、DVの証拠となるものがあれば、持参しましょう。

DVの証拠については「DV(家庭内暴力)被害の証拠を集める」にて後述します。

警察が被害や状況に応じた措置を行う

相談した内容や被害状況に応じて、警察が適切に対処します。

例えば、被害者に代わって警察が相手方に連絡をしたり、一時的に保護をしたりなどの支援を受けることができます。

DV(家庭内暴力)被害を警察に相談する際のポイント

警察にDV被害を相談する際は以下のポイントを押さえておきましょう。

- できるだけ早く相談する

- 逃げる準備をしておく

- DV(家庭内暴力)被害の証拠を集める

- 緊急の場合は通報も検討する

それぞれについて以下で解説します。

できるだけ早く相談する

DV被害に悩んでいるなら、できるだけ早く警察に相談しましょう。

「このくらいで相談するのはちょっと…」と考え、DV行為に耐え続けていると、DV行為がエスカレートしてしまい、生命に関わる事態に及ぶ恐れがあります。

暴力や暴言を受けるうち、「相手を怒らせてしまうのは自分のせいだ」「暴力を振るわれても仕方ない」などと思い込み、正常な判断ができなくなる恐れもあります。

警察への相談にハードルを感じるのであれば、後述する「警察以外のDV相談窓口」も活用し、速やかに身の安全を確保するための行動を起こしましょう。

逃げる準備をする

警察に相談したからといって、必ずしも保護してもらえるとは限りません。

警察に相談に行ったことが加害者にバレれば、DV行為がひどくなる可能性もあります。

そのため、警察に相談に行った後に自宅以外に避難できる場所を事前に確保しておきましょう。

DV(家庭内暴力)被害の証拠を集める

DVの相談をする前にDV被害を立証する証拠を集めておきましょう。証拠としては具体的には以下のようなものがあります。

- DV行為が行われている状況を記録した録画・録音・写真

- DV被害を受けた直後のケガの写真

- DV行為によるケガで受診した病院が発行する診断書

- DV被害によって精神病に罹患したことを立証する診断書

- 脅迫や暴言のメールやLINE など

緊急の場合は通報することも検討する

DV被害を相談する余裕もないほど緊急度が高い場合は警察に通報しましょう。DV被害を通報したときの流れは以下のとおりです。

- DV加害者を逮捕する

- 配偶者からの暴力相談など対応票が作成される

- 被害者の保護と情報提供がなされる

通報後、警察が現場に駆け付けた際に殴る蹴るなどの犯罪行為が行われていることを確認した場合、現行犯といて加害者を逮捕するケースがあります。

現行犯逮捕に至らない場合も加害者に任意同行を求めて事情を聴き、証拠を収集したうえで通常逮捕に至る可能性があります。

通報を受けると、警察は「配偶者からの暴力相談など対応票」を作成し、DVの内容や被害者の置かれている状況を記録します。

この対応票を参考に、警察は具体的な措置を検討することになります。

DV(家庭内暴力)被害を警察に相談する際の注意点

DV被害を警察に相談する際は以下の点に注意しましょう。

- 交番では相談できない

- 被害届を出したからといって必ずしも事件化されるわけではない

- 保護命令の発令には期限がある

- 子供がいる場合

- 損害賠償請求などには対応できない

- 被害届を出すデメリットを把握する

それぞれについて以下で解説します。

交番では相談できない

交番にはDV専用の相談窓口がないため、原則としてDVの相談を受け付けていません。

DVの相談は専用窓口のある警察署や警察本部に行きましょう。

ただし、まさに今暴力を受けている・暴力を受けそうな状況であるといった場合は交番に駆け込めば保護してもらえます。

被害届を出したからといって必ずしも事件化されるわけではない

警察に被害届を出したからといって、必ずしも事件化されるわけではありません。証拠不十分と警察が判断すれば捜査が打ち切られる可能性もあります。

一方、告訴状は被害届とは異なり「処罰を求める意思表示」を示すことになります。

そのため、警察は告訴状を受理すると捜査を進めざるを得なくなります。

ただし、DV被害が事実であったからといって必ずしも告訴状が受理されるわけではありません。

保護命令の発令には期限がある

保護命令の発令期間は6か月です。期間を延長することはできません。

期間を過ぎてもなお、DV加害者の接近を避けたい場合は再度保護命令の申立てをする必要があります。

ただし、保護命令は発令までに2週間程度かかります。

再度申立てをする際は、空白期間ができないように申立のタイミングを慎重に見極めることが重要です。

どのタイミングで保護命令を申し立てれば良いかについては弁護士に相談することをおすすめします。

子供がいる場合

子供がDV被害に巻き込まれる恐れがある場合は接近禁止命令と併せて子どもへの接近禁止命令も申し立てましょう。

なお、子供が15歳以上の場合は接近禁止命令の発令に子供本人の同意が必要になります。

また、避難する場合も子供の安全確保ができる避難先を最優先に考える必要があります。

損害賠償請求などには対応できない

警察はあくまで刑事事件のみを扱います。そのため、損害賠償請求などの民事事件には対応できません。

損害賠償などを加害者に請求したいという場合は弁護士に相談しましょう。

被害届を出すデメリットを把握する

警察に相談し、被害届を出せば、加害者に対して捜査・処罰を求めることができます。

ただし、被害届を出すことには以下のデメリットがあることも知っておきましょう。

- 加害者が逆上する可能性がある

- 捜査に協力する必要がある

- 夫婦関係修復が困難になる

- 犯罪者の配偶者になる可能性がある

加害者が逆上する可能性がある

あなたが被害届を出したことを知った加害者が逆上し、嫌がらせや暴力が激化する恐れがあります。保護命令は刑罰によって実効性を担保するものです。

加害者が「刑罰を受けていい」という考えの場合、身の安全が保障されない可能性もあります。

捜査に協力する必要がある

被害届の提出後、捜査が始まると、捜査への協力や事情聴取を受けるため、何度か警察に出向く必要があります。

加害者から逃げるなか、何度も警察に出向くことは時間的にも精神的にも負担が大きくなるといえます。

夫婦関係修復が困難になる

被害届を提出するということは「相手を処罰してほしい」という意思表示になります。そのため、被害届を出すことで夫婦関係の修復は難しくなるといえます。

基本的にはDV加害者とは離れることが望ましく、夫婦関係を継続することは難しいものです。

しかし、「離婚はしなくないけど、暴力は止めたい」という希望がある場合はデメリットといえるかもしれません。

犯罪者の配偶者になる可能性がある

被害届を出したものの、離婚を選択しない場合は「犯罪者の配偶者になる」ということを理解しておく必要があります。

子供がいる場合は子供への影響も考える必要があります。

警察以外のDV相談窓口

警察署や警察本部以外のDV相談窓口には以下のようなものがあります。

- 警察相談専用電話

- 配偶者暴力相談支援センター

- DV相談ナビ・DV相談プラス

- 弁護士

それぞれについて以下で解説します。

警察相談専用電話

警察相談専用電話「♯9110」は、全国どこからでも電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

「警察に相談したいけれど警察署に行くことが困難」という場合は警察相談専用電話で相談ができます。

「♯9110」と「110」との違いは緊急性の高さです。

「110」は今すぐ警察に駆けつけてもらいたい場合に受け付ける緊急通報ダイヤルです。

緊急の対応を必要としない場合は「#9110」をご利用ください。

なお、警察相談専用電話の受付時間は平日8:30~17:15(各都道府県警察本部で異なる)となります。

また、警察相談専用電話は年末年始や土日祝日、夜間は利用できません。

参考:政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html)」※3

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは各自治体に設置されたDV相談窓口です。主な業務内容は以下となります。

- 相談や相談機関の紹介

- 専門の担当者によるカウンセリング

- 被害者及び同伴者の安全確保・一時保護

- 保護命令についての情報提供およびその他の援助

- 自立して生活することを促すための情報提供およびその他の援助

参考:男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センター一覧(全国)( https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf)」※4

DV相談ナビ・DV相談+(プラス)

DV相談ナビは、配偶者からの暴力に悩んでいるものの、どこに相談すれば良いかわからない方向けの電話相談サービスです。

「#8008」に電話することで、最寄りの自治体の配偶者暴力相談支援センターにつながります。

なお、DV相談ナビの利用は各相談機関の受付時間内に限ります。

DV相談ナビの受付時間内に電話ができない、チャットやメールなど電話以外で相談したいという場合はDV相談+(プラス)を利用しましょう。

DV+は24時間電話相談可能、チャットやメール相談にも対応しています。チャットによる相談受付時間は12:00~22:00です。

10か国語対応のため、日本人以外の方の相談も可能です。

参考: 男女共同参画局「DV相談ナビ:#8008(はれれば)(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html)」※5

内閣府「DV相談+:0120-279-889(つなぐ はやく)(https://soudanplus.jp/)」※6

弁護士

DVを理由に離婚や慰謝料請求を考えているなら、弁護士に相談しましょう。

弁護士なら、法的な視点でどのように対応すれば良いか、どのような証拠を集めれば良いかなどをアドバイスしてくれます。

また、弁護士に依頼することで相手方との交渉や裁判所の手続きを任せることができます。

DV加害者に直接離婚や慰謝料を切り出せば、逆上して何をするかわかりません。

弁護士に依頼すればDV加害者と顔を合わせることがないため、精神的な負担を軽減でき、有利に交渉を進めやすくなります。

まとめ

DVは犯罪行為のため、警察は介入することができます。DVに悩んでいるなら速やかに相談しましょう。

ただし、警察に相談したからといって直ちに保護されるとは限りません。また、子供のことや加害者が逆上するリスクも考えて行動する必要があります。

ここで解説した内容を参考に、自分の身を守る行動を選択しましょう。

DVは刑事事件だけでなく、離婚や慰謝料などの民事事件の側面も持ち合わせた問題です。

離婚や慰謝料請求も考えている場合は弁護士に相談することをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」はDV・モラハラや離婚・慰謝料問題に精通した弁護士を掲載しています。是非お役立てください。

※1東京都生活文化局「東京都の配偶者暴力相談等件数の推移」

※2警視庁「配偶者からの暴力事案の概況」

※3政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ」」

※4男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センター一覧(全国)」

※5男女共同参画局「DV相談ナビ:#8008(はれれば)」

※6内閣府「DV相談+:0120-279-889(つなぐ はやく)」

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚のDV・モラハラのよく読まれているコラム

-

1位DV・モラハラ弁護士監修2019.02.27モラハラ夫・妻と証拠がない状態でも離婚できる?配偶者のモラハラがひどくて離婚したい・・・このような場合、モラハラを理由として離...

1位DV・モラハラ弁護士監修2019.02.27モラハラ夫・妻と証拠がない状態でも離婚できる?配偶者のモラハラがひどくて離婚したい・・・このような場合、モラハラを理由として離... -

2位DV・モラハラ弁護士監修2021.09.13モラハラ妻の特徴と原因 対処法と妻からのモラハラを理由に離婚する方法モラハラといえば、夫から妻へ行われるものと思われがちですが、妻から夫へのモラハラ...

2位DV・モラハラ弁護士監修2021.09.13モラハラ妻の特徴と原因 対処法と妻からのモラハラを理由に離婚する方法モラハラといえば、夫から妻へ行われるものと思われがちですが、妻から夫へのモラハラ... -

3位DV・モラハラ弁護士監修2018.09.27子供がいるから離婚できない?モラハラを見て育った子供への影響。夫(または妻)からモラルハラスメント(以下、モラハラ)を受けているにも関わらず、...

3位DV・モラハラ弁護士監修2018.09.27子供がいるから離婚できない?モラハラを見て育った子供への影響。夫(または妻)からモラルハラスメント(以下、モラハラ)を受けているにも関わらず、... -

4位DV・モラハラ弁護士監修2018.10.22DV冤罪とは|DV冤罪がでっち上げられる理由と対処法冤罪とは無実の罪を意味します。実際には実際に罪を犯していないにも関わらず、罪を犯...

4位DV・モラハラ弁護士監修2018.10.22DV冤罪とは|DV冤罪がでっち上げられる理由と対処法冤罪とは無実の罪を意味します。実際には実際に罪を犯していないにも関わらず、罪を犯... -

5位DV・モラハラ2018.08.20夫(妻)の暴力から逃れたい! DVの証拠集めとうまく逃げる方法とは。DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている人のなかには自分がDVを受けている...

5位DV・モラハラ2018.08.20夫(妻)の暴力から逃れたい! DVの証拠集めとうまく逃げる方法とは。DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている人のなかには自分がDVを受けている...

新着離婚コラム

-

DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、...

DV・モラハラ2026.01.21エネ夫の特徴と対策|妻を追い詰める正体と法的解決へのステップエネ夫(エネミー夫)という言葉を聞いたことはありますか?「味方であるはずの夫が、... -

基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している...

基礎知識2026.01.08婚前契約(プレナップ)の全て|メリット・デメリット・有効な書き方婚前契約と聞いてどのようなイメージを持ちますか?人によっては「離婚を意識している... -

親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ...

親権・養育費弁護士監修2025.12.08【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。しかし、「養育費だ... -

親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流...

親権・養育費弁護士監修2025.11.17離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。面会交流... -

不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...

不貞行為弁護士監修2025.10.31不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド配偶者に不倫された!「不倫相手と別れさせたい」「配偶者は『もう別れた』と言ってい...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。