母子家庭が生活保護を受けるには|受給条件と注意点

子供を持つ夫婦が離婚すると母親が親権を持つことが多いです。一方、結婚・出産後は仕事を辞めて専業主婦になる人もいます。

仕事のブランクがあったり、小さな子供を抱えながら離婚後に仕事を探すというのは非常に難しく、生活に困窮している母子家庭も多いです。このとき、条件を満たせば生活保護を受けられる可能性があります。

この記事では、生活保護の受給条件や母子家庭が生活保護を申請する際の注意点について解説します。

- 目次

母子家庭の経済事情

令和2年の母子家庭の平均年間就労収入は236万円です。そのうち就労収入が200万円未満の母子家庭は47.4%で、半分近くを占めています。

国税庁の調査によると令和3年の平均年収は約443万円ですので、母子家庭の大半が平均年収に満たないことがわかります。

一方、令和2年の父子家庭の平均年間就労収入は496万円ですので、母子家庭のほうが著しく困窮していることがわかります。

参考:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147_00013.html)」※1

参考:国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査(https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2021.htm)」※2

母子家庭が生活保護を受けるには

母子家庭で働くことができず、生活に困窮している場合は生活保護を受けられる可能性があります。以下で詳しく見ていきます。

生活保護とは何か

日本国民はみな、憲法によって生存権が保障されています。

日本国憲法第25条第1項

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生活保護制度とは、憲法で規定した生存権を保障するための制度で、生活に困窮している人に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するために国や自治体が困窮度合いに応じて保護を行います。

生活保護で保護されるものとは

生活保護では以下のようなものが保護されます。

- 家賃

- 生活費(食費や光熱費などの日常的に必要となるもの)

- 医療費

- 就労に必要な技能の習得にかかる費用

- 出産費用

- 介護費

- 葬祭費

生活保護を受けられる母子家庭の条件とは

母子家庭であれば誰もが生活保護を受けられるわけではありません。生活保護を受給するには以下の4つの条件を満たす必要があります。

生活保護の受給条件-資産がない-

生活保護を受ける条件の一つは資産がないことです。

ここで言う資産には、貯金だけでなく車や不動産なども含みます。つまり、資産を売却してもなお生活に困窮してしまうということが条件になるのです。

生活保護の受給条件-働くことができない-

病気や障害があって「働けない」ということも生活保護の受給条件になります。

申請の際、医師の診断書や障害者手帳など、病気や障害があって働けないことを証明できるものがあると良いでしょう。

また、子供に病気や障害があるため働くことができないというケースも生活保護が認められる可能性があります。

生活保護の受給条件-扶養義務者から援助を受けられない-

元夫や親族などから生活を援助してもらえないケースも生活保護を受給する条件になります。

生活保護の受給条件-ほかの制度を利用しても生活が困窮している-

母子家庭は条件を満たすことで児童扶養手当や児童手当が支給されます。

このように生活保護以外の制度を利用してもなお生活が困窮しているということも生活保護の受給条件になります。

生活保護費はどう計算されるのか

生活保護で受給できる保護費は個々の状況によって変わります。以下で、どのように計算するか詳しく見ていきます。

生活保護費は住んでいる地域で変わる

生活保護費は住んでいる地域で変わります。生活保護費を計算する際はお住まいの地域がどの級地に該当するか確認します。

参考:厚生労働省「生活保護基準における級地区分(令和3年度))(https://best-selection.co.jp/media/wp-content/uploads/2021/03/seikatsuhogo-kyuchi2022.pdf)」※3

次に、令和4年8月現在の生活扶助基準額を確認します。

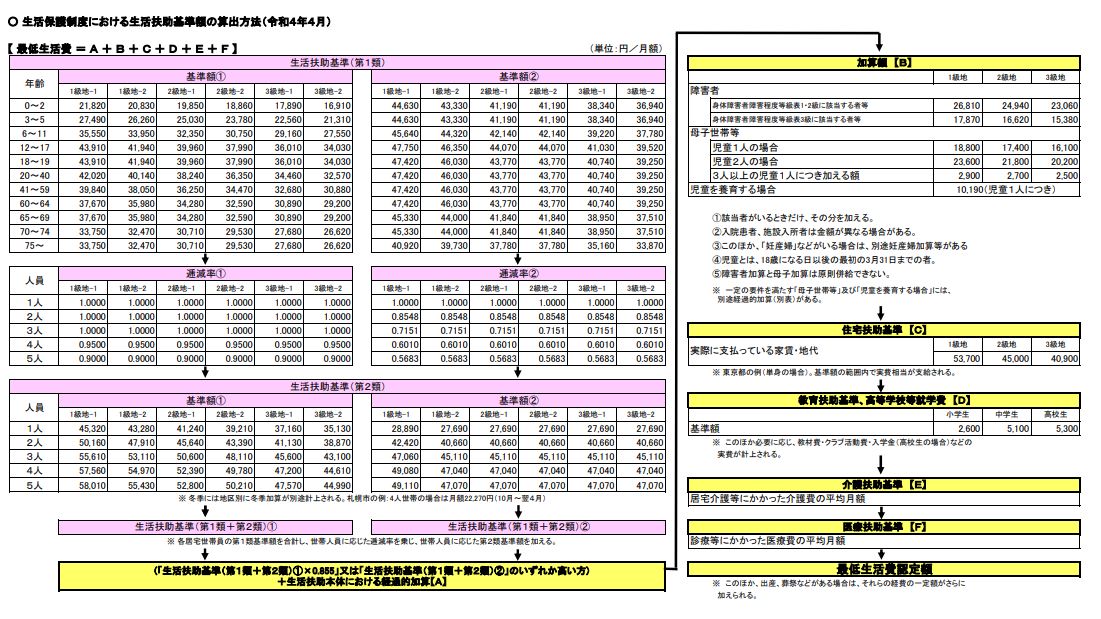

引用元:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)(https://www.mhlw.go.jp/content/000776372.pdf)」※4

生活扶助基準とは、日常生活で必要となる基本的な経費について最低生活費を定めたものです。

生活扶助基準は第一類(個人的経費)、第二類(世帯共通的経費)にわかれており、一定の条件を満たす場合は各種加算を上乗せします。

- (生活扶助基準第1類+生活扶助基準第2類)①×0.855・・・(a)

- (生活扶助基準第1類+生活扶助基準第2類)②・・・(b)

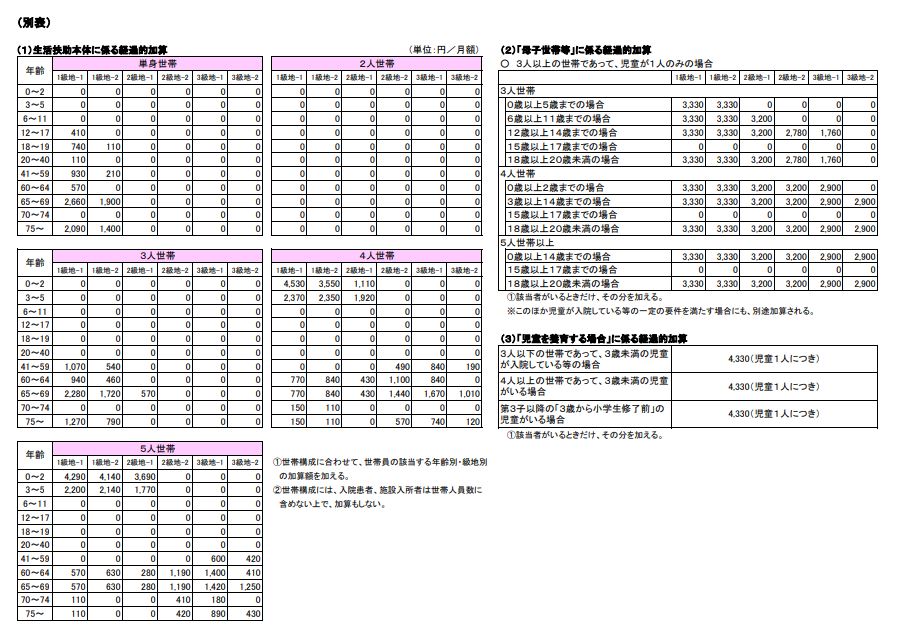

生活扶助基準は、上記(a)(b)のいずれか高いほうを採用し、別表の生活扶助本体に係る経過的加算を足します。・・・(A)

最低生活費は、(A)に加算額(B)、住宅扶助基準(C)、教育扶助基準、高等学校就学費(D)、介護扶助基準(E)、医療扶助基準(F)を加算して計算します。

子供がいる場合は児童養育加算が上乗せされる

子供がいる人が生活保護を受ける場合は、18歳までの子供1人につき10,190円の児童養育加算が加算されます。

なお、下記の要件を満たす場合、該当者がいるときだけ、その分児童1人につき月額4,330円の経過的加算が加わります。

- 3人以下の世帯であって、3歳未満の児童が入院している等の場合

- 4人以上の世帯であって、3歳未満の児童がいる場合

- 第3子以降の「3歳から小学生修了前」の児童がいる場合

母子家庭には母子加算が上乗せされる

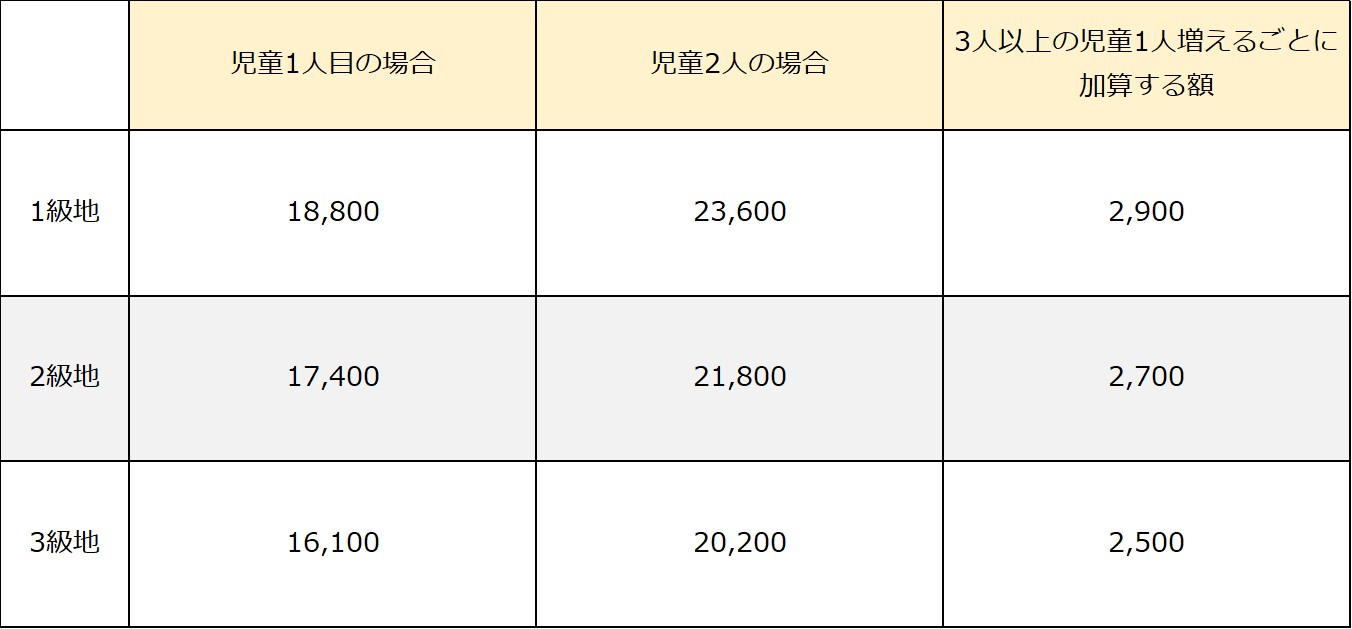

母子家庭が生活保護を受ける場合は母子加算が上乗せされます。上乗せされる金額は以下のとおりです。

なお、下記表の児童とは18歳になる日以後の最初の3月31日までのものを言います。

上記の計算を東京都八王子市(1級地-1)に住む母親(35歳)と子供(7歳)の母子家庭で計算した例が以下になります。

{42,020(生活扶助基準①第1類・母親)+35,550(生活扶助基準①第1類・子供)}×逓減率①1.0000+50,160(生活扶助基準①第2類)}×0.855=109,209…(a)

{47,420(生活扶助基準②第1類・母親)+45,640(生活扶助基準②第1類・子供)}×逓減率②0.8548+42,420(生活扶助基準②第2類)=121,967…(b) ※小数点以下切り捨て

(a)と(b)を比較すると(b)のほうが高額となるため、121,967円に経過的加算0円を加算したものを生活扶助基準額(A)とします。

加算額(B)は18,800円(母子加算)+10,190円(児童養育加算)=28,990 、住宅扶助基準Cは53,700円、教育扶助基準、高等学校等就学費は2,600円となり、計207,257円が最低生活費となります。

このほか、出産や葬祭などがある場合や教材費・クラブ活動費などについても一定額が加算されます。また、実際に支払われる際は収入を差し引いた分が支払われます。

なお、3人以上の世帯であって児童が1人のみの母子世帯の場合、上記表のうち母子世帯等に係る経過的加算が上乗せされます。

ここで紹介した基準額や加算金額は状況によって変更される可能性もあります。詳しくは居住地を管轄する福祉事務所にお問い合わせください。

生活保護の申請方法

ここからは生活保護の申請方法について説明します。

生活保護の申請の流れ

生活保護の申請の流れはほかの公的手続きとは異なる点があります。以下で詳しく説明します。

生活保護の申請先

生活保護の申請先は居住地を管轄している福祉事務所の生活保護担当課になります。市区町村役所や役場では受け付けていないため、注意が必要です。

地域ごとの福祉事務所の一覧は以下を参照ください。なお、居住地に福祉事務所を設置していない地域にお住まいの場合は町村役場などで申請することができます。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:福祉事務所(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html)」※5

事前相談が必要

生活保護を申請する際は事前に生活保護の仕組みについて説明を受け、自分が生活保護を受給できるかの相談が必要になります。

生活保護を受給可能か調査される

生活保護を申請すると、生活保護を受給可能かどうかの調査が行われます。具体的には以下のような調査になります。

- 家庭訪問(生活状況を把握するための実地調査)

- 資産調査(預貯金、保険、不動産など)

- 就労できるかどうかの調査

- 社会保障給付(年金など)や就労収入などの調査

- 扶養義務者による扶養の可否の調査

生活保護の申請に必要な書類

生活保護を申請する際は、給与明細や通帳など現在の資産状況や世帯収入を証明できるものを持参しましょう。

また、障害者手帳や医師の診断書など就労できないことを証明できる資料も持参すると良いでしょう。

生活保護を受給することにデメリットはあるのか

生活保護を受給できれば経済的に楽になります。では、生活保護を受給することにデメリットはないのでしょうか。

生活保護受給中は貯金できない

生活保護費は最低限の生活を送るために必要な生活費として支給しているものです。したがって、受け取った生活保護費を貯金してはいけません。

当然、生活保護受給中の就労収入も貯金をしてはいけません。

生活保護受給中は貯金ができないため、将来子供が進学や留学などを望んだとき、その希望を叶えてあげられない可能性があります。

住む家や車の所有が制限される

生活保護受給中は家賃に上限が設定されます。小さな子供を持つ場合、住む家は子供に合せて選びたいところですが、生活保護受給中は自由に選ぶことができなくなります。

また、生活保護受給中は、住む家だけでなく車を持つことも制限されます。これは、自動車を所有することで維持費などの費用が発生することによるものです。

自由に買い物ができない

生活保護費は最低限の生活を送るための生活費です。そのため娯楽品などの購入が制限されます。

生活保護を受けていること自体がストレスになる

生活保護を受けると「肩身が狭い」と感じる人も少なくありません。そのため、生活保護を受けていること自体がストレスとなる可能性もあります。

生活保護を受けられないと言われたら

生活保護を申請し、調査の結果、「生活保護を受けられない」と言われることもあります。生活保護の申請が却下されるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

生活保護の申請が却下される例

生活保護の申請が却下される例としては以下のようなケースがあります。

- 年金などを含めた収入が10万円以上であった

- 就労可能であると判断された

- 親族から援助してもらえる見込みがある

- 売却可能な資産(不動産や車など)を所有していた

- 調査結果や態度に不審な点がある

- 福祉事務所の調査に非協力的である

- 反社会的勢力の関係者である など

申請が認められた事例

生活保護の申請が却下される案件であるにも関わらず、審査が通り、受給可能と判断される事例もあります。例えば以下のようなケースです。

- ローン完済済みの持ち家があるが、売却益が見込めないと判断されたケース

- 住宅ローンが残っているが返済額が少ないケース

- 車などの資産があるが、売却益が見込めないケース(福祉事務所での判定となります)

- 車を持っているが、公共交通機関がほとんどない地域に住んでいるケース

- 両親や兄弟(姉妹)、子供などの3親等以内の親族から援助を受けられないケース ※福祉事務所からの調査委に協力しない場合も援助が受けられないと判断する

どのようなケースであれば審査に通るかは福祉事務所やケアワーカーの判断によります。

条件を満たしているのに生活保護を申請できないと言われたら

条件を満たしているにも関わらず、「生活保護は受けられない」と言われたり、「仕事を探せ」と言われることもあります。

しかし、そもそも生活保護は国民の生存権を保障するための制度です。このことは生活保護法によって規定されています。

つまり、生活保護の受給条件を満たしているにも関わらず、生活保護を受けることが認められないのは違法行為になるのです。

もし、条件を満たしているにも関わらず生活保護が認められないという場合は弁護士に相談しましょう。

生活保護は減額または打ち切られることがある

生活保護の受給が認められた場合でも、生活状況によって受給額の減額や受給を打ち切られることがあります。

収入が増えた場合

生活保護を受給中に就職して収入が増えた場合や遺産が入った場合など、生活保護の受給条件を上回る収入がある場合は生活保護が減額または打ち切られる可能性があります。

子供が働き出した場合

子供が大きくなって働き出した場合、世帯収入が増えることになるため、生活保護が打ち切られたり減額されたりすることがあります。

再婚した場合

再婚相手に収入がある場合は生活保護が減額または打ち切りになることがあります。

まとめ

生活保護の受給条件や申請時の注意点を説明しました。

母子家庭は生活に困窮するケースが多いです。できるだけ離婚前に仕事を探し、離婚後の生活で困らないようにすることが重要です。

すでに離婚している場合は生活保護の受給条件を確認し、メリット・デメリットを踏まえたうえで申請しましょう。

もし、受給条件を満たしているのに生活保護を受けられない場合は弁護士に相談することをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を多数掲載しています。お困りの際はぜひお役立てください。

※1 厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」

※2 国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査」

※3 厚生労働省「<生活保護基準における級地区分(令和3年度)> 」

※4 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)」

※5 厚生労働省「生活保護と福祉一般:福祉事務所」

関連記事≫≫

離婚後の仕事の探し方|主婦がすぐに働ける方法

母子家庭向けの手当や制度って?シングルマザーが安定して暮らす方法

離婚後の生活費は請求できる?専業主婦が離婚するために知っておきたいお金の問題

弁護士に依頼するときの費用と流れ|断られないための注意点も紹介

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

-

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

新着離婚コラム

-

親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ...

親権・養育費2025.07.07子の引渡しを成功させて親権を獲得する方法と知っておくべき5つの事「配偶者が突然子供を連れて家を出ていった」 「連れ去られた子供を取り戻したい」こ... -

その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま...

その他離婚理由弁護士監修2025.06.30束縛夫(妻)との離婚を進める方法は?放置がNGな理由と解決策を解説適度に束縛されるだけなら、人によっては「愛されている」と感じ、愛しさや愛情が深ま... -

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み...

その他離婚理由弁護士監修2025.06.05部活離婚の回避方法とは?話し合い時の注意点と教員の離婚のポイント「部活離婚」とは、文字通り、教員(教師)である配偶者が部活動を優先し、家庭を顧み... -

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の...

親権・養育費2025.05.20強制認知とは?手続きの流れと注意点、メリット・デメリットを解説認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、子供と父親の間に法律上の... -

DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...

DV・モラハラ弁護士監修2025.05.02DV(家庭内暴力)に警察は介入する?相談の流れと注意点「警察は民事不介入」「家庭の問題に警察は関与しない」と聞いたことはありませんか?...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。