離婚後の生活費は請求できる?専業主婦が離婚するために知っておきたいお金の問題

離婚を考えているけれど、離婚後の生活、特に金銭面が心配で離婚に踏み切れない、稼ぎもない……とお悩みの専業主婦の方へ。

この記事では、離婚後の生活費や、離婚の際にもらえるお金、離婚後に利用できる支援制度について説明します。

記事を読むことで、離婚後のお金の心配が少なくなり、再出発に踏み出しやすくなるでしょう。

- 目次

☝この記事の内容を動画でも解説しています

離婚後に必要な生活費は?

離婚後の生活は何にいくらかかるのでしょうか。以下で詳しく見てきます。

離婚時にかかる費用

離婚後の生活費について述べる前に離婚時に必要なお金について解説します。

離婚の際は、下記のような出費があります。

- 離婚そのものにかかる費用:協議離婚を自分で行えば費用はかかりませんが、調停や裁判に進んだり、弁護士に依頼したりするとそれぞれに対して費用がかかります。

- 新居の初期費用:新しく家を借りる場合の敷金・礼金・前家賃・保険料など。地域によって、初期費用で家賃の半年分程度が必要なところもあります。

- 引っ越し代、新生活用品代:家具や家電、インテリア、日用品など。

- 仕事探しに伴う費用:スーツやバッグ、靴、面接に行く際の交通費、子供を預ける場合は託児所の保育料など。

- 子供の転園や転校でかかる費用:新しい学校や幼稚園、保育園の制服や学用品など。幼稚園や保育園に入り直すなら入園費などの初期費用も必要です。

そのほか、姓を変えれば新しい印鑑、引っ越し先によっては自転車や車なども必要になります。

離婚する段階でさまざまな費用が発生します。そのうえで離婚後の生活費について考えていかなくてはなりません。

生活費としてかかる費用

離婚後の生活費として、以下のような費用が発生します。

- 住居費(家賃、管理費など)

- 食費・日用品代

- 水道・光熱費 携帯電話代

- 教育費(学校、幼稚園・保育園、習い事など)

- 医療費

- 保険料(健康保険、年金、生命保険、医療保険、学資保険など)

- 雑費(被服費、交通費、交際費、美容院代など)

- 貯金

家計簿をつけている場合は一度見返してみましょう。1人の人間が生活するのにいくらかかるのか、おおよその目安がわかると思います。

一人暮らしでも毎月15~20万円ほどかかります。子供がいれば、借りる物件もワンルームではなく複数部屋が必要かもしれません。さらに教育費や食費、学資保険などは子供の人数分かかります。

子供の人数や学年、年齢などから、自分の場合は離婚後1か月にいくら必要になるのか、計算してみましょう。

家計のなかで住居費が大部分を占めている場合、実家に戻って同居させてもらうのも経済的な負担を減らす方法の1つです。

夫に離婚後の生活費の支払い義務はない

婚姻中、夫婦はお互いに協力して助け合う義務があり、婚姻中の生活費についても分担義務があります。これを婚姻費用分担義務と言います。

夫のほうが妻より収入が多い場合、婚姻中であれば、たとえ別居していたとしても妻は夫に対して生活費(婚姻費用)を請求できます。

離婚すれば夫から妻への生活費の支払い義務はなくなります。離婚後の生活が心配という場合は離婚が成立するまでの生活費をしっかりと請求することが重要です。

婚姻費用の決め方

婚姻費用は、「毎月いくら」というように夫婦で話し合って決めていきます。

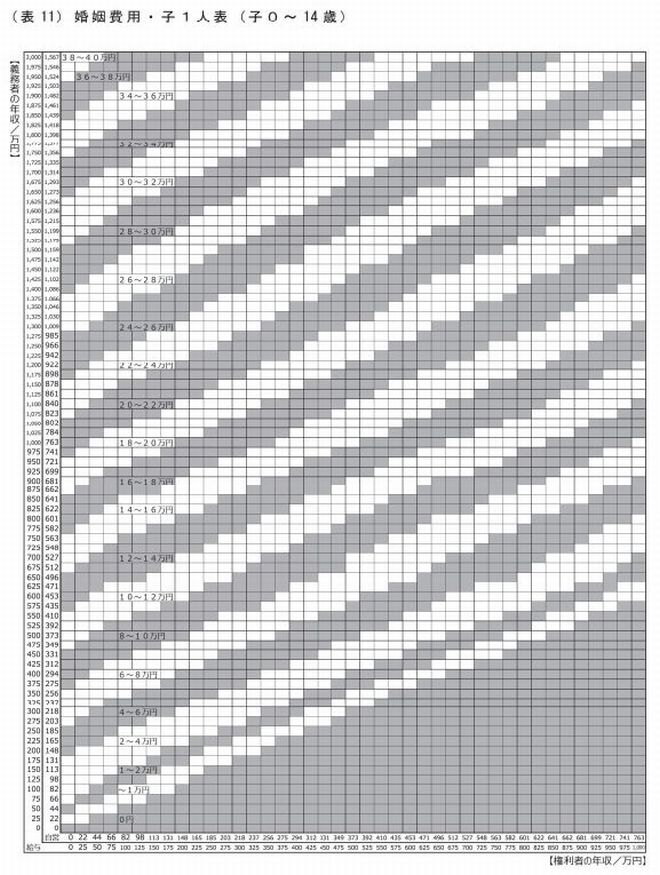

裁判所のホームページには婚姻費用算定表というものがあり、夫婦の収入の差、給与所得者か自営業者か、子供の人数や年齢を考慮して作られています。

支出や資産などは考慮せず、あくまで年収での算出ですが、1つの基準となるでしょう。

裁判所が公開している婚姻費用算定表は子供の人数と年齢によって表がわかれています。ここでは、14歳以下の子供が1人いるケースを参考に、婚姻費用がどのくらいになるのか見ていきます。

上表の縦軸が婚姻費用支払義務者の年収、横軸が婚姻費用を受け取る側の年収になります。それぞれが交差する部分が婚姻費用の金額となります。

例えば14歳以下の子供が1人で婚姻費用支払義務者の年収が600万円、受け取る側の年収がゼロの場合、婚姻費用は12~14万円になります。

引用元:裁判所「養育費・婚姻費用算定表(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)」https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/konpi-11.pdf ※1

婚姻費用の請求方法

前述のとおり、婚姻中の夫婦には婚姻費用の分担義務があります。

婚姻費用が発生するのは婚姻期間中です。また、基本的に請求期間は遡れず、請求した時点から離婚成立まで、もしくは再び同居を開始するまでの間について認められるケースが多くなります。

別居したらすぐに婚姻費用の請求を行いましょう。

婚姻費用の請求方法としては、まず夫婦が話し合いをして、まとまらなければ家庭裁判所へ調停を申し立て、調停が不成立だった場合は審判へと移ります。

調停は調停委員が間に入るため、当事者同士で話し合うよりも冷静な話し合いができる可能性があります。

話し合いで感情的になってしまいうまくいかない場合は婚姻費用の分担請求調停を申し立てるほうがスムーズに進むかもしれません。

また、調停調書があれば、婚姻費用の支払いが滞った場合など、速やかに差し押さえができます。

離婚時に支払われる可能性があるお金

離婚の際に支払われる可能性のあるお金には大きくわけて下記の3種類があります。それぞれについて詳しくみていきます。

- 財産分与

- 養育費

- 慰謝料

財産分与

夫婦が結婚生活の間(婚姻中に別居した場合は別居開始まで)に共同で築いた財産を夫婦共有財産、それを貢献度に応じて夫婦でわけ、清算することを財産分与と言います。

財産分与は、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つに大別されます。

清算的財産分与は離婚時に行う財産分与の代表的なもので、婚姻中の共有財産を公平にわけるものになります。

一方、扶養的財産分与は、離婚後、配偶者が経済的に困窮する可能性が高いケースで行うものです。

配偶者が病気や高齢、経済的自立までに援助が必要であるケースなどで行うことがあり、離婚後、決まった金額を定期的に支払い続けるものになります。支払い期間を「就職できるまで」などと定めるケースもあります。

慰謝料的財産分与とは、慰謝料分も含めて財産分与を行うことです。

慰謝料とは、相手方の不法行為により与えられた精神的苦痛に対する損害賠償金です。離婚の場合は離婚原因を作った側に対して請求できます。

通常の財産分与では共有財産を半分にわけますが、慰謝料的財産分与では、離婚原因を作った側の財産分与の割合を減らし、配偶者の財産分与の割合を増やすなどのケースがあります。

いずれの場合も、夫婦の共有財産をしっかりと把握し、財産隠しなどをされないようにしておくことが重要です。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

夫婦の共有財産にあたるかどうかは、次の2つがポイントになります。

- いつ=結婚生活の間(別居期間を除く)

- 誰が=夫婦が共同で築いた

一般的に財産分与の対象となる夫婦共有財産は、婚姻中に夫婦が共同で築き、貯めた預貯金や購入した不動産、株などの有価証券、家財道具などになります。

その名義は夫婦どちらかを問いません。 以下、財産分与の対象になるのか判断に悩むことの多いものについて解説します。

退職金

すでに退職金が支払われたあとで離婚するのか、離婚後に退職予定で退職するのは数十年先など、さまざまなケースがあり、退職金が財産分与の対象になるかどうかは一概には言えません。

例えば、離婚当時の年齢が20代であれば、将来退職金が支払われるかどうかは不確実です。また、今後転職するかもしれず、不確定要素が多くなります。

退職金が財産分与の対象となる可能性があるケースとしては、退職金がすでに支払われておりまだ残っている場合や、退職予定かつ退職金支給が確実な見込みの場合と考えられています。

なお、退職金のうち、どのくらいを財産分与として受け取れるのかについては、夫の退職金に対する妻の貢献度や婚姻(同居)期間などの要素が関係します。

退職金が財産分与の対象となるかの判断や計算は複雑なため、弁護士に相談することをおすすめします。

独身時代の預貯金

財産分与の対象となるのは婚姻中に築いた共有財産です。独身時代に貯めた預貯金は財産分与の対象外となります。

借金

借金が財産分与の対象となるかどうかはケースバイケースと言えます。

例えば、夫婦が共に暮らしていくうえで生活費を借りたという場合や子供の教育ローン、夫婦で使う車のローンなどは財産分与の対象となります。

借金の財産分与の考え方は以下となります。

<財産あり、かつ、借金ありの例>

- 財産>借金の場合:財産-借金の残りを夫婦でわける

- 財産<借金の場合:財産分与できる分がありません。

マイナス分の支払いについては借金の名義人が払うかどうかを夫婦で協議します。

例えば、夫は財産・借金ともそのままで妻は財産分与で何も受け取らない(もらうものだけでなく借金も背負わない)、もしくは借金と財産のマイナス分の支払いを夫婦で協議する、などの方法があります。

借金については保証人についても離婚後にどうするのか話し合いが必要です。

一方、夫婦のどちらかがギャンブルで背負った借金の場合、個人的な借金のため財産分与の対象外と考えられています。

ただし、この場合もプラスの財産とマイナスの財産を洗い出し、そのうえで共有財産をどう考えるのか、家庭ごとに判断が変わってきます。

借金を含む財産分与は特に難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

住宅ローン

夫婦が一緒に住むために購入した家の住宅ローンも財産分与の対象となるかどうかはケースバイケースとなります。

財産分与の対象となるのは基本的に(家の価値-ローン残高)のプラス分となりますが、ローン残高が家の価値を上回ってしまう場合(マイナスの状態)、わけるものがないため財産分与ができません。

そのほか、住宅ローンの残債を誰が支払うのか、売るのか売らずに住み続けるなど決めなくてはならないことがいろいろあります。

また、自分が住宅ローンの保証人になっている場合、離婚後にローンの支払いで困窮する可能性があります。

住宅ローンの名義や保証人なども含め、しっかりと夫婦で話し合うことが重要です。

借金と同様、住宅ローンの財産分与は複雑なため、弁護士に間へ入ってもらうことを検討しましょう。

相手の親から相続した遺産

婚姻中に夫婦の一方が相続した遺産は「婚姻中に夫婦で築いた財産」とはなりません。そのため、相手方が親から相続した遺産は財産分与の対象外となります。

以上、財産分与で問題になりやすい例を示しました。 財産分与は個々の事情によるところが多いため、弁護士へ相談することをおすすめします。

財産分与の割合の決め方

婚姻期間が長いほど共同で築いた財産も多くなり、財産分与の金額も大きくなります。財産分与の割合は夫婦が合意すれば自由に決められますが、一般的には2分の1ずつとされています。

財産分与を決めるためには、まず夫婦が話し合いをして、まとまらなければ家庭裁判所へ調停を申し立て、調停が不成立だった場合、審判もしくは訴訟へ移ります。

財産分与の請求方法

離婚前であれば夫婦で話し合いを行い、まとまらない場合は離婚調停のなかで協議し、調停不成立であれば訴訟へと移ります。

離婚後も、2年以内ならば財産分与の請求が可能で、財産分与調停を申し立て、調停不成立となった場合は審判へと移行します。

ただし、離婚時点での財産を後から証明することは難しく、また、財産を隠されてしまっている可能性もあります。財産分与の請求は離婚前に行うほうが良いでしょう。

養育費

離婚しても親子の関係は変わりません。 未成年の子供がいる場合、離婚後も子供を養育する義務があります。そのため、親権者は親権を持たない親に対して養育費を請求できます。

養育費の請求は原則として子供が成人する月までとなり、「月額いくら」という月払いが基本です。

養育費の決め方

養育費の決め方についても、まず夫婦で話し合い、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、調停が不成立ならば審判もしくは訴訟へ移ります。

養育費も婚姻費用と同じように算定表があります。夫婦の収入差、給与所得者か自営業者か、子供の人数、年齢を考慮して作られています。

単純に子供が2人なら1人の2倍、3人なら3倍という増え方はせず、例えば1人で6~8万円、2人で8~10万円といったように増えていきます。

こちらの算定表も、これにしなければならないというものではありませんが、目安にはなるでしょう。

参考:裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html※1

養育費の請求方法

養育費の支払い義務があるのは、原則として子供が成人する月までとなります。

離婚時に養育費を請求せず、離婚後に請求する場合、原則として遡って請求することはできません。

養育費は請求した時点以降の分についてのみ認められます。現在養育費をもらっておらず、これから請求を考えているのであれば、すみやかに請求しましょう。

養育費を請求しても相手方が支払わない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てて請求するといった方法もあります。

慰謝料

慰謝料は相手の不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償です。離婚の場合、当該行為によって離婚原因を作った側の配偶者(=有責配偶者)に対して請求できます。

慰謝料が発生するケース

慰謝料が認められやすいケースとして、不貞行為(不倫)やDV(ドメスティック・バイオレンス)、悪意の遺棄(夫婦がお互いに協力して助け合う義務に反する行動)などがあります。

悪意の遺棄の例としては、お金があるにも関わらず生活費を家に入れないといったものがあります。

慰謝料の相場はどれくらい?

夫婦で話し合い、合意できれば、慰謝料の金額は自由に設定できますが、50万~300万円程度が相場となります。

なお、離婚の慰謝料の金額は、離婚にいたった原因や苦痛の大きさなどによっても変わります。慰謝料が高額になりやすいケースとしては以下のようなものがあります。

- 原因となる行為が長期にわたった、繰り返されたなど悪質性が高い場合

- 結婚期間が長い場合 など

慰謝料の請求方法

慰謝料請求が話し合いでまとまらない場合、離婚前であれば離婚調停を申立て、調停委員を介して協議します。調停が不成立ならば離婚訴訟に移ります。

離婚後に請求する場合、調停であれば家庭裁判所に申し立てることができます。訴訟を起こす場合、家庭裁判所ではなく、原則は地方裁判所(金額により簡易裁判所) となります。

なお、離婚慰謝料の請求には時効があり、離婚から3年とされます。また、慰謝料請求を訴訟などで認めてもらうには、不倫やDVなどの行為があったことを立証できる証拠が必要になります。

離婚後に利用できる支援制度

専業主婦が子連れで離婚すると、金銭面で厳しくなることが予想されます。

財産分与や養育費があるといっても、それだけでずっと生活していけるほど受け取れるとは限りません。また、養育費の支払いが滞る例も少なくありません。

シングルマザーが働き始めていきなり高額な収入を得られるかといえば、子供が小さかったり、子供の人数が多かったりすることを踏まえると現実的には難しいと言えます。

このような場合、ひとり親向けの各種支援制度を活用してみるのも良いでしょう。自治体によって医療費や保育料などが異なるため、よく調べてから住む場所を決めると良いでしょう。

児童扶養手当

児童扶養手当は父または母と生計を共にしておらず、18歳になった後の最初の3月31日までの間である子供(障害児の場合は20歳未満)を育てる母、父または養育者に支給されます。

児童扶養手当を受けるには所得制限があります。扶養親族にあたる子供が1人の場合、給与所得者の例では以下となっています(令和5年9月現在)。

- 全部支給:所得87万円(収入160万円)

- 一部支給:所得230万円(収入365万円)

所得は(年間収入-各種控除額)に養育費の8割を加えたものになります。つまり、養育費をもらっていればその8割もここでの所得に含まれるので注意が必要です。

上の例では、所得が230万円以上になると支給を受けられなくなります。児童扶養手当の支給額は、上記所得と扶養親族の人数に応じて決まります。

| 対象児童 | 全額支給の場合 | 一部支給の場合 |

|---|---|---|

| 児童1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180 |

| 児童2人目の加算額 | 10,190 | 10,180円~5,100円 |

| 児童3人目の加算額 | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |

(令和3年4月~)

そのほか、児童扶養手当の受給には条件があります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

参考:厚生労働省「児童扶養手当について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html※2

母子福祉資金貸付

母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立や子供の福祉のため、母子父子寡婦福祉資金の貸付制度というものがあります。

子供の修学資金や、親が就職するための技能習得資金、親や子のための就職支度資金など資金には12種類があり、無利子または連帯保証人なしの場合年利1.0%と、金融機関に比べ低金利でお金を貸してもらえます。

無利子または低金利ということでシングルマザーにとって非常に助かる制度ですが、このお金はもらえるわけではなく借りるものですので、きちんと返済計画を立ててから借りましょう。

制度を利用できる条件などについてはお住まいの自治体の福祉担当窓口へお問い合わせください。

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成や母子家庭等医療など、自治体によって呼び方は多少変わりますが、子供だけでなく親についても、対象の人の申請に基づき医療費の一部を自治体が助成してくれる制度です。

ひとり親家庭医療費助成制度の利用にも所得制限があります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

離婚後の生活費は支援や離婚給付金だけでは賄いきれない

離婚の際にもらう財産分与などのお金、養育費といった元配偶者に請求できるお金のほか、自治体のひとり親支援制度などもありますが、それだけで離婚後の生活を維持・継続していくのは難しいところです。

やはり、自分で働いたり、生活費を節約したり、少しでも経済的に安定する行動をしていくことが必要です。

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金

就労したいと思っても、ブランクが長い、手に職がない、就業経験が乏しいなどの理由で就職が難しいケースもあります。

このような状況を鑑み、各自治体にて母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業が実施されています。

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業とは、ひとり親の経済的自立を支援するもので、対象となる教育訓練を受講し、修了した場合にかかった経費の6割を支給する就業支援制度です。

支給を受けるためには、受講前に自治体から講座指定を受ける必要があります。また、就業経験や資格の有無など、支給を受けるための基準もあります。

支給を受けたいと考えたら、必ず受講前にお住まいの自治体にお問い合わせください。

まとめ

離婚はそれだけでもエネルギーが要るため、お金のことにまで気が回らないと思う方もいるでしょう。

しかし、自分や大事な子供の将来を考えると、財産や借金、これからかかる生活費や学費について離婚の際にきちんと把握し、財産分与や養育費について決めていくことが大切です。

感情的になって話し合いができない場合や、財産分与、家や車のローンなどのお金の問題については弁護士に相談すると良いでしょう。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や男女問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

※1 裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」

※2 厚生労働省「児童扶養手当について」

関連記事≫≫

離婚における財産分与を徹底解説!

離婚慰謝料とは|請求できるケースと相場を徹底解説!

別居中の生活費は夫に請求できる!婚姻費用とは?

離婚の養育費の相場|できるだけ多くもらう方法とは

母子家庭向けの手当や制度って?シングルマザーが安定して暮らす方法

都道府県から弁護士を検索する

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

-

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...

1位基礎知識弁護士監修2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ... -

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです...

2位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです... -

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と...

3位基礎知識弁護士監修2018.09.072度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか離婚によって自分自身と子供に関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と... -

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚...

4位基礎知識弁護士監修2020.01.17親が離婚した子供の離婚率|子供も離婚しやすくなる理由と解決策とは「親が離婚すると子供の離婚率が上がる」と言われることがあります。実際、「親の離婚... -

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

5位基礎知識弁護士監修2019.10.04産後セックスを再開する目安はいつ?身体の変化と夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...

新着離婚コラム

-

財産分与2024.07.11離婚時に財産分与をしない方法は?資産を守るポイントと注意点を解説離婚の際、財産分与を行い、夫婦の共有財産をわけることになります。しかし、財産分与...

財産分与2024.07.11離婚時に財産分与をしない方法は?資産を守るポイントと注意点を解説離婚の際、財産分与を行い、夫婦の共有財産をわけることになります。しかし、財産分与... -

その他離婚理由2024.07.11托卵妻と離婚できる?子供との親子関係や養育費、慰謝料について解説子供と自分が似ていない… 性行為をした時期と出産時期が合わない&h...

その他離婚理由2024.07.11托卵妻と離婚できる?子供との親子関係や養育費、慰謝料について解説子供と自分が似ていない… 性行為をした時期と出産時期が合わない&h... -

基礎知識2024.06.10離婚届は代筆できる?相手の同意なしで離婚する方法と代筆時の注意点協議離婚では当事者双方が離婚について合意し、離婚届を役所に提出、受理されれば離婚...

基礎知識2024.06.10離婚届は代筆できる?相手の同意なしで離婚する方法と代筆時の注意点協議離婚では当事者双方が離婚について合意し、離婚届を役所に提出、受理されれば離婚... -

基礎知識2024.06.07別居中に荷物を取りに行くと不法侵入?荷物を引き取る方法と注意点万全の準備をして別居していれば良いですが、配偶者の暴力や暴言から逃げるように家を...

基礎知識2024.06.07別居中に荷物を取りに行くと不法侵入?荷物を引き取る方法と注意点万全の準備をして別居していれば良いですが、配偶者の暴力や暴言から逃げるように家を... -

その他離婚理由弁護士監修2024.05.23配偶者から性病をうつされた!離婚や慰謝料請求できる?身に覚えがないのに性病に感染してしまった…配偶者以外と性行為をして...

その他離婚理由弁護士監修2024.05.23配偶者から性病をうつされた!離婚や慰謝料請求できる?身に覚えがないのに性病に感染してしまった…配偶者以外と性行為をして...

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。